Му́зыка — вид искусства, в котором определённым образом организованные звуки используются для создания некоторого сочетания формы, гармонии, мелодии, ритма или иного выразительного содержания. Определения музыки различаются в зависимости от той или иной культуры, однако она является аспектом всех человеческих обществ — культурной универсалией. Исследователи признают, что музыка определяется несколькими конкретными элементами, однако единого мнения относительно их определений не существует. Создание музыки обычно подразделяется на музыкальные композицию, импровизацию и исполнение, в то время как различные аспекты музыкального искусства рассматриваются в рамках академических дисциплин, критики, философии и психологии. Исполнение музыки может осуществляться с использованием широкого спектра инструментов, включая голос для пения, в связи с чем ей часто приписывают исключительную многосторонность и возможности для творчества.

Тео́рия му́зыки — общее обозначение комплекса дисциплин музыковедения, занимающихся теоретическими аспектами музыки.

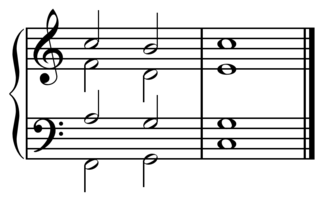

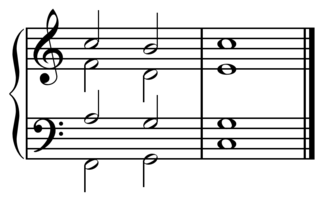

Интерва́л в музыке — соотношение двух музыкальных звуков по их высоте. В европейской теории музыки мерой исчисления музыкальных интервалов на протяжении столетий был целый тон, по отношению к которому определялись и меньшие и некоторые бо́льшие интервалы. Наименьшим музыкальным интервалом в европейской традиции считается полутон. Интервалы меньше полутона именуются микроинтервалами. Консонантные и диссонантные интервалы — важнейшие элементы гармонии.

Тона́льность в учении о гармонии:

- Принцип лада, центральной категорией которого является тоника. Остальные категории и функции тональности прямо или косвенно связаны с тоникой. «Система функциональных отношений иерархически централизована, и тоника пронизывает всю гармоническую структуру».

- Высотное положение мажорного или минорного лада. В обозначении тональности указывается тоника и лад, например: C-dur, Fis-dur, a-moll, es-moll и т. п.

Кле́точный автома́т — дискретная модель, изучаемая в математике, теории вычислимости, физике, теоретической биологии и микромеханике. Основой является пространство из прилегающих друг к другу клеток (ячеек), образующих решётку. Каждая клетка может находиться в одном из конечного множества состояний. Решётка может быть любой размерности, бесконечной или конечной, для решётки с конечными размерами часто предусматривается закольцованность при достижении предела (границы). Для каждой клетки определено множество клеток, называемых окрестностью. Например, окрестность фон Неймана ранга 2 включает все клетки на расстоянии не более 2 от текущей. Устанавливаются правила перехода клеток из одного состояния в другое. Обычно правила перехода одинаковы для всех клеток. Один шаг автомата подразумевает обход всех клеток и на основе данных о текущем состоянии клетки и её окрестности определение нового состояния клетки, которое будет у неё при следующем шаге. Перед стартом автомата оговаривается начальное состояние клеток, которое может устанавливаться целенаправленно или случайным образом.

Гармо́ния — комплекс понятий теории музыки. Гармоничной называется приятная для слуха и постигаемая разумом слаженность звуков. В научной перспективе это представление приводит к композиционно-техническому понятию гармонии как объединения звуков в созвучия и их закономерного последования. Гармония как научная и учебно-практическая дисциплина изучает звуковысотную организацию музыки — как многоголосной, так и одноголосной.

Ква́рта — музыкальный интервал. Название происходит из средневекового учения о контрапункте, где звук кварты описывался как четвёртый от тенора, считая по ступеням диатонического звукоряда вверх или вниз.

Фу́га — композиционная техника и форма полифонической музыки, где общая мелодическая линия многоголосого произведения «перебегает» из одного его голоса в другой. В классической однотемной фуге несколько голосов, каждый из которых повторяет (имитирует) заданную тему.

Switch-технология — технология разработки систем логического управления на базе конечных автоматов, охватывающая процесс спецификации, проектирования, реализации, отладки, верификации, документирования и сопровождения. Предложена А. А. Шалыто в 1991 году.

Энгармони́зм — совпадение по высоте различных по написанию звуков, интервалов, аккордов, тональностей. Энгармонизм стал возможен благодаря темперации, а особенно равномерной темперации. Например, аккорды c-es-fis-a (до/ми-бемоль/фа-диез/ля), his-dis-fis-a (си-диез/ре-диез/фа-диез/ля), c-es-ges-a (до/ми-бемоль/соль-бемоль/ля) на фортепиано и других хроматических темперированных инструментах звучат одинаково, но в контексте гармонической тональности имеют разные значения. С помощью энгармонизма можно осуществлять быстрые модуляции в далёкие тональности.

Модуля́ция — многозначный музыкально-теоретический термин, описывающий категорию гармонии. Из нескольких значений «модуляции» ныне наиболее распространённое — переход из одной тональности в другую.

Разреше́ние, в многоголосной музыке — переход от одного созвучия, трактуемого как ладовый неустой, к другому созвучию, трактуемому как ладовый устой. В качестве первого обычно выступает диссонантный интервал, в качестве второго — консонантный интервал. В русской теории музыки XX века принято рассматривать разрешение диссонанса в консонанс в мажорно-минорной тональности как результат тяготения ладового диссонанса в (ладовый) консонанс.

Формальная верификация или формальное доказательство — формальное доказательство соответствия или несоответствия предмета верификации его формальному описанию. Предметом выступают алгоритмы, программы и другие доказательства.

Хрома́тика в музыке — один из интервальных родов, полутоновая система.

Микрохрома́тика — род интервальной системы, содержащий микроинтервалы — четвертитоны, трететоны, шестинатоны и другие. В отличие от экмелических микрохроматические интервалы эммелические, то есть являются конститутивными элементами звуковысотной системы. Такие интервалы могут быть точно измерены и представлены в числовом выражении; в смысле высотной определённости они составляют предмет гармонии так же, как диатонические и хроматические интервалы в соответствующих интервальных родах.

Лад — одно из главных понятий русской музыкальной науки, центральное понятие в учении о гармонии. Единственная и общепринятая дефиниция лада отсутствует, как это нередко бывает с фундаментальными понятиями в разных науках. Чаще всего слово «лад» употребляют по отношению к двум тональным ладам — мажору и минору. «Ладами» упрощённо называют звукоряды западных и восточных модальных ладов — натуральных, церковных, традиционных восточных.

Минорное (малое) трезвучие — трезвучие, состоящее из малой терции внизу и большой — вверху, между крайними звуками которого образуется интервал чистой квинты. Минорным трезвучием представлена тоника минорного лада.

Натура́льные лады́ в советском учении о гармонии — диатонические лады, присущие традиционной и народной музыке. Термин был введён в 1937 г. Ю. Н. Тюлиным, который предложил заменить «церковные» лады «натуральными» на том основании, что «средневековая музыка лишь использовала опыт народного творчества и традиции греческих обозначений», поэтому такие лады вовсе не «церковные», а «естественные». Тюлин также считал, что «все натуральные лады основаны на мажоре и миноре», а их специфические структуры рассматривал как производные от мажорного или минорного звукорядов. В западном музыкознании концепции «натуральных ладов» нет.

Аккордовая последовательность или гармоничная последовательность — это последовательность музыкальных аккордов, которые состоят из трех или более нот, обычно звучащих одновременно. Аккордовая последовательность — это основа гармонии западной музыкальной традиции, начиная от эры общей практики классической музыки до 21-го века. Аккордовые последовательности являются основой западных жанров популярной музыки и народная музыка.

Мажоро-минор — форма расширенной тональности, получившая широкое распространение в музыке композиторов-романтиков. Ю. Н. Холопов определяет мажоро-минор как «тип гармонической системы, характеризующийся смешением ладов противоположного наклонения».