Эукарио́ты, или я́дерные, — домен (надцарство) живых организмов, клетки которых содержат ядро. Эукариотами, в частности, являются животные, грибы и растения. Организмы, в клетках которых ядра нет, называются прокариотами. Вирусы, вироиды и пр. не относятся ни к прокариотам, ни к эукариотам; более того, даже вопрос, считать ли их живыми организмами, является дискуссионным.

Кле́точная мембра́на — эластическая молекулярная структура, состоящая из белков и липидов. Отделяет содержимое любой клетки от внешней среды, обеспечивая её целостность; регулирует обмен между клеткой и средой; внутриклеточные мембраны разделяют клетку на специализированные замкнутые отсеки — компартменты или органеллы, в которых поддерживаются определённые условия среды.

Ткань — совокупность клеток и межклеточного вещества, объединённых общим или межстанционным[неизвестный термин] происхождением, строением и выполняемыми функциями. Строение тканей живых организмов изучает наука гистология. Совокупность различных и взаимодействующих тканей образуют органы.

Аукси́ны — стимуляторы роста плодов (побегов) растений, апикальное доминирование, растет по фототропизму, стимулирует рост корней по гравитропизму, обладают высокой физиологической активностью.

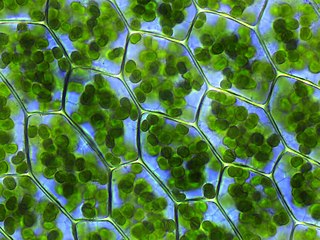

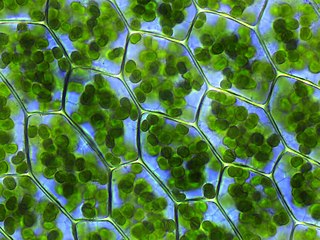

Хлоропла́сты — зелёные пластиды, которые встречаются в клетках фотосинтезирующих эукариот. С их помощью происходит фотосинтез. Хлоропласты содержат хлорофилл. У зелёных растений являются двумембранными органеллами. Под двойной мембраной имеются тилакоиды. Тилакоиды высших растений группируются в граны, которые представляют собой стопки сплюснутых и тесно прижатых друг к другу тилакоидов, имеющих форму дисков. Соединяются граны с помощью ламелл. Пространство между оболочкой хлоропласта и тилакоидами называется стромой. В строме содержатся хлоропластные молекулы РНК, пластидная ДНК, рибосомы, крахмальные зёрна, а также ферменты цикла Кальвина.

Целлюло́за, клетчáтка (фр. cellulose от лат. cellula — «клетка») — органическое соединение, углевод, полисахарид с формулой (C6H10O5)n. Молекулы — неразветвлённые цепочки из остатков β-глюкозы, соединённых гликозидными связями β-(1→4). Белое твёрдое вещество, нерастворимое в воде. Главная составная часть клеточных оболочек всех высших растений.

Актиномицеты — порядок бактерий, имеющих способность к формированию на некоторых стадиях развития ветвящегося мицелия, которая проявляется у них в оптимальных для существования условиях. Некоторые исследователи, подчёркивая бактериальную природу актиномицетов, называют их аналог грибного мицелия тонкими нитями; их диаметр 0,4—1,5 мкм. Актиномицеты имеют кислотоустойчивый тип клеточной стенки, которая окрашивается по Граму как грамположительно, однако по структуре ближе к грамотрицательным. Характеризуются высоким (60—75 %) содержанием ГЦ пар в ДНК.

Симпла́ст, у животных — строение ткани, характеризующееся отсутствием границ между клетками и расположением ядер в сплошной массе цитоплазмы.

Флоэ́ма — ткань, обеспечивающая транспортировку питательных веществ из листьев и других органов растения в его корни, семена и зреющие плоды. Она также состоит из трубчатых клеток, но они формируются и разрушаются на протяжении жизни растения.

Клеточная стенка — оболочка клетки, расположенная снаружи от цитоплазматической мембраны и выполняющая структурные, защитные и транспортные функции. Обнаруживается у большинства бактерий, архей, грибов и растений. Животные и многие простейшие не имеют клеточной стенки.

Колленхи́ма — одна из первичных механических тканей растений, располагающаяся в первичной коре стеблей и листьях в основном у двудольных растений. Механическая функция колленхимы основана на осмотических явлениях.

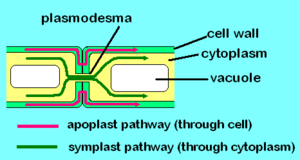

Плазмоде́смы — цитоплазматические мостики, соединяющие соседние клетки растений. Плазмодесмы проходят через канальцы поровых полей первичной клеточной стенки. Благодаря плазмодесмам растительные клетки образуют многоклеточные структуры — симпласты, в пределах которых между клетками напрямую передаются ионы и малые молекулы. Плазмодесмы могут закрываться и открываться. Многие вирусы растений увеличивают размер пор плазмодесм, чтобы обеспечить транспорт вирусных частиц через клетки.

Пояски́ Каспа́ри — опробковевшие и одревесневшие участки радиальных и трансверсальных клеточных стенок клеток эндодермы в виде пояса. Впервые были описаны и идентифицированы как структуры клеточной стенки немецким ботаником Робертом Каспари (1818—1887).

Эпиде́рма — внешняя первичная покровная ткань растений, обычно однослойная, покрывающая молодые стебли и остальные наземные органы. Представляет собой наружный слой клеток, образующийся из протодермы конуса нарастания.

Кле́тка — структурно-функциональная элементарная единица строения и жизнедеятельности всех организмов, обладающая собственным обменом веществ, способная к самостоятельному существованию, самовоспроизведению и развитию. Все живые организмы либо состоят из множества клеток, либо являются одноклеточными организмами. Раздел биологии, занимающийся изучением строения и жизнедеятельности клеток, получил название цитологии. Также принято говорить о биологии клетки, или клеточной биологии.

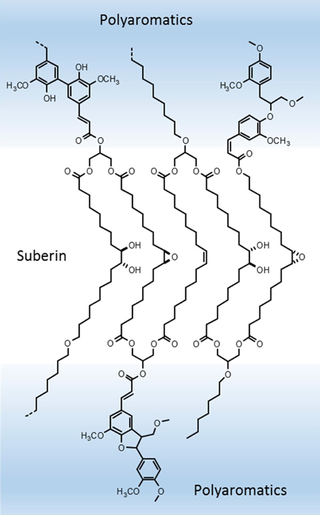

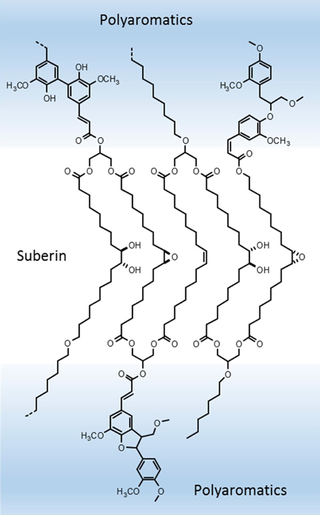

Субери́н — компонент клеточной стенки ряда тканей сосудистых растений. Биополимер, синтезируемый из алифатических и фенольных соединений и глицерина. Придаёт клеточной стенке гидрофобные свойства, препятствует проникновению через неё воды, газов и различных молекул, снижает теплопроводность, выполняя таким образом барьерную функцию, в том числе в корне растений. Устойчив к действию гидролитических ферментов и ряда других разрушающих агентов.

Фрагмопла́ст — специфическая структура растительной клетки, формирующаяся в ходе позднего цитокинеза. Представляет собой систему коротких микротрубочек, микрофиламентов и элементов эндоплазматического ретикулума (ЭПР), собирающихся перпендикулярно плоскости деления клетки в анафазе и телофазе митоза. Во фрагмопласте закладывается пектиновая клеточная пластинка, разделяющая материнскую клетку надвое.

Расти́тельные кле́тки — эукариотические клетки, однако несколькими своими свойствами они отличаются от клеток остальных эукариот. К их отличительным чертам относят:

- Крупная центральная вакуоль, пространство, заполненное клеточным соком и ограниченное мембраной — тонопластом. Вакуоль играет ключевую роль в поддержании клеточного тургора, контролирует перемещение молекул из цитозоля в выделения клетки, хранит полезные вещества и расщепляет отслужившие старые белки и органеллы.

- Есть клеточная стенка, состоящая главным образом из целлюлозы, а также гемицеллюлозы, пектина и во многих случаях лигнина. Она образуется протопластом поверх клеточной мембраны. Она отличается от клеточной стенки грибов, состоящей из хитина, и бактерий, построенной из пептидогликана (муреина).

- Специализированные пути связи между клетками — плазмодесмы, цитоплазматические мостики: цитоплазма и эндоплазматический ретикулум (ЭПР) соседних клеток сообщаются через поры в клеточных стенках.

- Пластиды, из которых наиболее важны хлоропласты. Хлоропласты содержат хлорофилл, зелёный пигмент, поглощающий солнечный свет. В них осуществляется фотосинтез, в ходе которого клетка синтезирует органические вещества из неорганических. Другими пластидами являются лейкопласты: амилопласты, запасающие крахмал, элайопласты, хранящие жиры и др., а также хромопласты, специализирующиеся на синтезе и хранении пигментов. Как и митохондрии, чей геном у растений содержит 37 генов, пластиды имеют собственные геномы (пластомы), состоящие из около 100—120 уникальных генов. Как предполагается, пластиды и митохондрии возникли как прокариотические эндосимбионты, поселившиеся в эукариотических клетках.

- Деление клеток (митоз) наземных растений и некоторых водорослей, особенно харовых (Charophyta) и порядка Trentepohliales характеризуется наличием дополнительной стадии — препрофазы. Помимо этого цитокинез у них осуществляется при помощи фрагмопласта — «формы» для строящейся клеточной пластинки.

- Мужские половые клетки мхов и папоротниковидных имеют жгутик, схожий со жгутиком сперматозоидов животных, но у семенных растений — голосеменных и цветковых — они лишены жгутика и называются спермиями.

- Из присущих животной клетке органелл у растительной отсутствуют только центриоли.

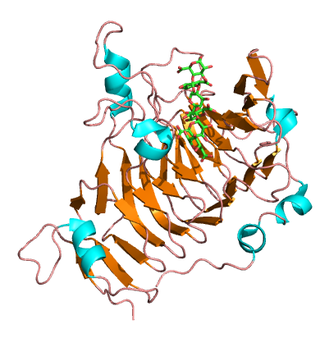

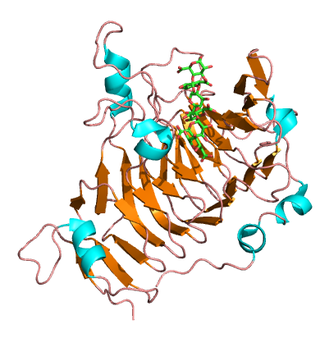

Ксилоглюканэндотрансгликозилаза (XET) (от англ. Xyloglucan endotransglucosylase) — апопластический фермент, обнаруженный практически у всех представителей царства растения. Он осуществляет реакцию трансгликозилирования ксилогюканов, при котором одна цепочка ксилоглюкана расщепляется, а затем снова присоединяется к нередуцирующему концу другого ксилоглюкана.

Пектинэстераза (PE) — это широко распространённый фермент, связанный с клеточной стенкой, который представляет несколько изоформ, которые способствуют модификации и последующему разрушению клеточной стенки растений. Он содержится во всех высших растениях, а также в некоторых бактериях и грибах. Пектинэстераза действует, прежде всего, за счёт изменения локального pH клеточной стенки, что приводит к нарушениям целостности клеточной стенки.