Малатдегидрогеназа (Дегидрогеназа яблочной кислоты, англ. MDH, EC 1.1.1.37 — фермент, катализирующий окисление S-малата до оксалоацетата.

Дыхательная цепь переноса электронов, также электрон-транспортная цепь (сокр. ЭТЦ, англ. ETC, Electron transport chain) — система трансмембранных белков и переносчиков электронов, необходимых для поддержания энергетического баланса. ЭТЦ поддерживает баланс за счёт переноса электронов и протонов из НАД∙Н и ФАДН2 в акцептор электронов. В случае аэробного дыхания акцептором может быть молекулярный кислород (О2). В случае анаэробного дыхания акцептором могут быть NO3−, NO2−, Fe3+, фумарат, диметилсульфоксид, сера, SO42−, CO2 и т. д. ЭТЦ у прокариот локализована в ЦПМ, у эукариот — на внутренней мембране митохондрий. Переносчики электронов расположены в порядке уменьшения сродства к электрону, то есть по своему окислительно-восстановительному потенциалу, где у акцептора самое сильное сродство к электрону. Поэтому транспорт электрона на всём протяжении цепи протекает самопроизвольно с выделением энергии. Выделение энергии в межмембранное пространство при переносе электронов происходит ступенчато, в виде протона (H+). Протоны из межмембранного пространства попадают в протонную помпу, где наводят протонный потенциал. Протонный потенциал преобразуется АТФ-синтазой в энергию химических связей АТФ. Сопряжённая работа ЭТЦ и АТФ-синтазы носит название окислительного фосфорилирования.

Окисли́тельное фосфорили́рование — метаболический путь, при котором энергия, образовавшаяся при окислении питательных веществ, запасается в митохондриях клеток в виде АТФ. Хотя различные формы жизни на Земле используют разные питательные вещества, АТФ является универсальным соединением, в котором запасается энергия, необходимая для других метаболических процессов. Почти все аэробные организмы осуществляют окислительное фосфорилирование. Вероятно, широкому распространению этого метаболического пути способствовала его высокая энергетическая эффективность по сравнению с анаэробным брожением.

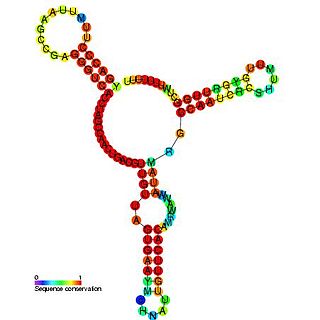

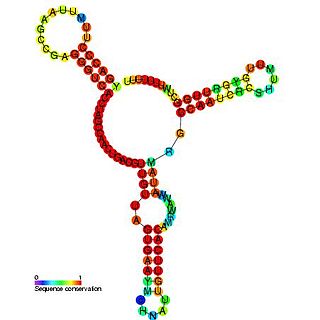

Тра́нспортно-ма́тричная РНК, также известна как 10Sa-РНК и SsrA-РНК, — небольшая РНК длиной от 260 до 430 нуклеотидов, которая участвует в высвобождении рибосом, «застрявших» во время трансляции проблемных участков мРНК, а также разрушении получившихся в ходе неполной трансляции дефектных пептидов. Механизм высвобождения рибосомы с дефектной мРНК при участии тмРНК получил название транс-трансляции. Первая тмРНК была обнаружена в 1994 году у кишечной палочки Escherichia coli, и с тех пор тмРНК были описаны у разных групп бактерий. Гены тмРНК обнаруживаются в геномах практически всех бактерий и многих органелл.

Деление прокариотических клеток — процесс образования дочерних прокариотических клеток из материнской. Ключевыми событиями клеточного цикла как прокариот, так и эукариот являются репликация ДНК и деление клетки. Отличительной чертой деления прокариотических клеток является непосредственное участие реплицированной ДНК в процессе деления. В подавляющем большинстве случаев прокариотические клетки делятся с образованием двух одинаковых по размеру дочерних клеток, поэтому этот процесс ещё иногда называют бинарным делением. Так как чаще всего прокариотические клетки имеют клеточную стенку, бинарное деление сопровождается образованием септы — перегородки между дочерними клетками, которая затем расслаивается посередине. Процесс деления прокариотической клетки подробно изучен на примере Escherichia coli.

Пируватдегидрогена́зный ко́мплекс, ПДК (англ. Pyruvate dehydrogenase complex, PDH, PDC) — белковый комплекс, осуществляющий окислительное декарбоксилирование пирувата. Он включает в себя три фермента и два вспомогательных белка, а для его функционирования необходимы пять кофакторов (СоА, NAD+, тиаминпирофосфат (ТРР), FAD и липоевая кислота (липоат)). PDH локализован у бактерий в цитозоле, а у эукариот — в митохондриальном матриксе. Суммарное уравнение катализируемой реакции таково:

Долговременный эксперимент по эволюции E. coli — уникальный эксперимент по эволюции бактерии Escherichia coli в искусственных условиях, проводимый группой под руководством Ричарда Ленски в университете штата Мичиган. В процессе эксперимента прослежены генетические изменения, происходившие в 12 популяциях E. coli на протяжении более чем 60000 поколений. Эксперимент начался 24 февраля 1988 года и продолжается более 30 лет.

Кише́чная па́лочка — вид грамотрицательных палочковидных бактерий, широко распространённых в нижней части кишечника теплокровных животных. Большинство штаммов E. coli являются безвредными, однако серотип O157:H7 может вызывать тяжёлые пищевые отравления у людей и животных. Безвредные штаммы являются частью нормальной флоры кишечника человека и животных. Кишечная палочка приносит пользу организму хозяина, например, синтезируя витамин K, а также предотвращая развитие патогенных микроорганизмов в кишечнике.

Сукцинатдегидрогеназа или сукцинат-убихинон-оксидорекдуктаза, также известная как комплекс II — белковый комплекс, расположенный во внутренней мембране митохондрий и мембранах многих прокариотических организмов. Одновременно участвует в цикле трикарбоновых кислот и дыхательной цепи переноса электронов.

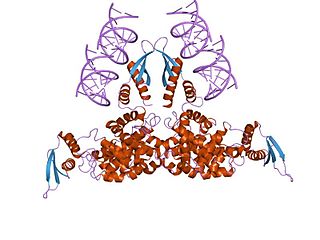

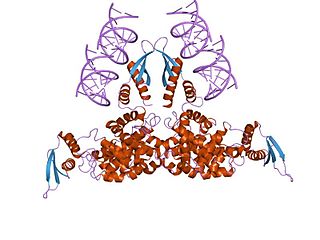

HslVU — протеаза из группы АТФ-зависимых протеаз, присутствующая у многих бактерий, включая Escherichii coli и Bacillus subtilis. Состоит из двух компонентов, HslU (ClpY) — АТФ-зависимый шаперон и активатор протеолитической активности у HslV (ClpQ) — собственно протеазы. Активный комплекс состоит из двух колец из шести белковых субъединиц HslV, соединённых вместе, и по кольцу из шести белковых субъединиц HslU с каждой стороны. Кольца соединены вместе, образуя полый цилиндр, при этом кольца HslU находятся со внешней стороны. Как и у всех других АТФ-зависимых протеаз, активный сайт находится внутри цилиндра, и полипептидный субстрат должен быть развёрнут и активно перемещён внутрь для того, чтобы произошел протеолиз,,,.

Среда LB — богатая среда для роста культур бактерий. Аббревиатура LB часто неверно расшифровывается как Luria broth, Lennox broth, или Среда Luria-Bertani. Согласно автору прописи среды, Джузеппе Бертани, сокращение LB означает англ. lysogeny broth — лизогенная среда. Состав среды LB впервые опубликован в 1951 году в статье Бертани по лизогении. В этой статье описано выделение фагов энтеробактерий P1, P2 и P3 в разработанной им среде для оптимального роста Shigella и образования бляшек фагов.

Ферредокси́ны — группа небольших растворимых белков, содержащих железосерные кластеры и являющихся подвижными переносчиками электронов в ряде метаболических процессов. Обычно они переносят один или два электрона за счёт изменения окисленности атомов железа.

Путь Э́нтнера — Ду́дорова, или КДФГ-путь — путь окисления глюкозы, приводящий к образованию из одной молекулы глюкозы двух молекул пирувата, одной молекулы АТФ и двух молекул восстановленных пиридиновых нуклеотидов. Хотя ранее считалось, что он имеет место лишь у небольшого числа грамотрицательных бактерий, в настоящее время установлено, что этот путь распространён в природе чрезвычайно широко и используется различными группами грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также некоторыми археями и даже эукариотами.

Метилглиокса́левый шунт — метаболический путь, встречающийся у некоторых бактерий и представляющий собой отличный от гликолитических реакций путь окисления дигидроксиацетонфосфата до пирувата.

Ма́лые РНК бакте́рий — небольшие некодирующие РНК длиной 50—250 нуклеотидов, содержащиеся в клетках бактерий. Как правило, малые РНК бактерий имеют сложную структуру и содержат несколько шпилек. Многочисленные малые РНК были определены в клетках кишечной палочки, модельном патогене Salmonella, азотфиксирующей альфа-протеобактерии Sinorhizobium meliloti, морских цианобактериях, возбудителе туляремии Francisella tularensis, патогене растений Xanthomonas oryzae pathovar oryzae и других бактериях. Для поиска малых РНК в геноме бактерий использовали компьютерный анализ и различные лабораторные методы.

Цитохро́м-b6f-ко́мплекс, или пластохинолпластоцианинредукта́за — мультибелковый комплекс, который осуществляет окисление пластохинолов и восстановление белка пластоцианина, обеспечивая, таким образом, транспорт электронов между реакционными центрами фотосистемы I (ФСI) и фотосистемы II (ФСII). Он восстанавливает маленький водорастворимый белок пластоцианин, который переносит электрон к ФСII. Аналогичную реакцию катализирует цитохром-bc1-комплекс электрон-транспортной цепи митохондрий. Цитохром-b6f-комплекс присутствует в тилакоидной мембране хлоропластов растений, водорослей и цианобактерий. Он функционально объединяет две фотосистемы в единую цепь переноса электронов от воды к НАДФ+, то есть является участником нециклического потока электронов. Кроме того, цитохромный комплекс вовлечён в циклический транспорт электронов, осуществляемый фотосистемой I.

Рибонуклеаза III — фермент, который специфически связывает и разрезает двухспиральную РНК (дцРНК). Выделяют три группы этих ферментов: класс 1, класс 2 и класс 3.

Деградосо́ма — мультибелковый бактериальный комплекс, который участвует в процессинге рибосомальной РНК и деградации матричной РНК, регулируется некодирующими РНК. Он состоит из РНК-хеликазы B, рибонуклеазы Е, полинуклеотидфосфорилазы, а также гликолитического фермента енолазы. Деградосому можно изучать с помощью электронной микроскопии.

Фумаратредуктаза — фермент, катализирующий реакцию превращения фумарата в сукцинат. Является важным ферментом для метаболизма микроорганизмов, поскольку участвует в процессе анаэробного дыхания.

- Сукцинат + акцептор ↔ фумарат + восстановленный акцептор

Вне́шняя бактериа́льная мембра́на, или нару́жная бактериа́льная мембра́на — биологическая мембрана, располагающаяся поверх слоя пептидогликана у грамотрицательных бактерий. По составу она отличается от внутренней, клеточной мембраны. На её поверхности находятся липополисахариды, являющиеся антигенами грамотрицательных патогенных бактерий.