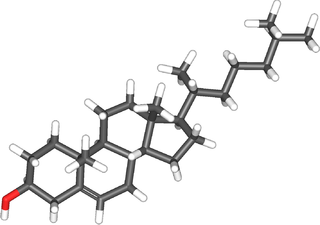

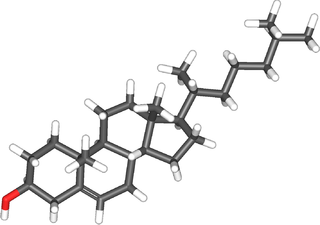

Липи́ды — разнообразная по строению группа биоорганических веществ, с общим свойством — растворимостью в неполярных растворителях. Липиды по способности к гидролизу делятся на две большие группы: омыляемые и неомыляемые липиды. Липиды при комнатной температуре (+20 °C) могут находиться в твёрдом (жиры) или жидком (масла) состоянии. В основном, жирами являются липиды животного (теплокровные) происхождения. Маслами являются липиды растений, холоднокровных животных. Молекулы простых липидов состоят из спирта и жирных кислот, сложных — из спирта, высокомолекулярных жирных кислот и других компонентов. Содержатся во всех живых клетках.

Гормо́ны — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции, поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции. Гормоны служат гуморальными регуляторами определённых процессов в различных органах. Существуют и другие определения, согласно которым трактовка понятия «гормон» более широка: «сигнальные химические вещества, вырабатываемые клетками тела и влияющие на клетки других частей тела». Это определение представляется предпочтительным, так как охватывает многие традиционно причисляемые к гормонам вещества: гормоны животных, лишённых кровеносной системы, гормоны позвоночных, которые вырабатываются не в эндокринных железах, а также гормоны растений.

Гликопротеи́ны — двухкомпонентные белки, в которых белковая (пептидная) часть молекулы ковалентно соединена с одной или несколькими группами гетероолигосахаридов. Кроме гликопротеинов существуют также протеогликаны и гликозаминогликаны.

Пептидогликан — гетерополимер N-ацетилглюкозамина и N-ацетилмурамовой кислоты, сшитый через лактатные остатки N-ацетилмурамовой кислоты короткими пептидными цепочками. Важнейший компонент клеточной стенки бактерий, выполняющий механические функции, осмотической защиты клетки, выполняет антигенные функции. Характерен только для бактерий и для глаукоцистофитовых водорослей. Аминокислотный состав пептидных цепочек является систематическим признаком.

Кле́точная мембра́на — эластическая молекулярная структура, состоящая из белков и липидов. Отделяет содержимое любой клетки от внешней среды, обеспечивая её целостность; регулирует обмен между клеткой и средой; внутриклеточные мембраны разделяют клетку на специализированные замкнутые отсеки — компартменты или органеллы, в которых поддерживаются определённые условия среды.

Гликолипиды — сложные липиды, образующиеся в результате соединения липидов с углеводами. В молекулах гликолипидов есть полярные «головы» (углевод) и неполярные «хвосты». Благодаря этому гликолипиды входят в состав клеточных мембран.

Сфинголипиды — это класс липидов, относящихся к производным алифатических аминоспиртов. Они играют важную роль в передаче клеточного сигнала и в клеточном распознавании. Особенно богата сфинголипидами нервная ткань.

Церамиды — подкласс липидных молекул, самый простой тип сфинголипидов, состоящих из сфингозина и жирной кислоты. Церамиды являются важным липидным компонентом клеточной мембраны. Церамид участвует в качестве молекулы-предшественника в синтезе сфингомиелина. Церамиды играют роль в клетке не только как элемент мембраны, но и как сигнальная молекула. Участвуют в таких клеточных процессах как клеточная дифференцировка, клеточная пролиферация и апоптоз.

Церебрози́ды (гликосфинголипи́ды) (от лат. cerebrum — мозг) — природные органические соединения из группы сложных липидов. Компоненты клеточных мембран. Впервые были обнаружены в составе мозга.

Липи́дные ра́фты — особые участки (микродомены) плазматической мембраны, обогащённые гликосфинголипидами и холестерином. Эти участки координируют клеточные процессы, влияют на текучесть мембраны, служат организующими центрами для сборки сигнальных молекул, регулируют перемещение мембранных белков, рецепторов, а также регулируют нейротрансмиссию. Липидные рафты более структурированы и упакованы плотнее, чем окружающий их липидный бислой; при этом они способны свободно в нём перемещаться.

Ка́псула бакте́рий — поверхностная структура бактериальных клеток, залегающая поверх клеточной стенки или внешней мембраны и состоящая из экзополисахаридов. Капсулы имеются у некоторых архей, например, у представителей родов Methanosarcina и Staphylothermus. Структурной основой капсулы служат линейные или разветвлённые полигликаны и полипептиды, состоящие из одинаковых или разных мономеров. Фибриллы капсульных полимеров довольно гибки, ориентируются под прямым углом к поверхности клетки и сильно гидратированы, так что до 99 % капсулы составляет вода, из-за чего капсулы сложно визуализировать с помощью электронной микроскопии. Поверхность колоний бактерий, имеющих капсулу, выглядит гладкой, влажной и блестящей. Функции капсулы различаются у непатогенных и патогенных бактерий.

Ганглиози́ды — сложные по составу молекулы, состоящие из гликосфинголипидов, содержащих церамиды и олигосахариды, среди которых присутствует одна или несколько сиаловых кислот, например N-ацетилнейраминовая кислота. Нейраминовая кислота представляет собой углевод, состоящий из 9 атомов углерода и входящий в группу сиаловых кислот. Таким образом, наличие в составе молекул ганглиозидов ацетилированных производных углеводов и сиаловых кислот способствует нейтральной реакции среды, что отличает их от глобозидов.

Гликозилфосфатидилинозитол — это гликолипид, который может присоединяться к C-концу белка в процессе посттрансляционной модификации. Он состоит из фосфатидилинозитольной группы, соединенный углеводным связующим звеном с C-концевой аминокислотой зрелого белка. Две жирные кислоты, составляющие фосфатидил-инозитоловую группу, заякоривают белок в клеточной мембране.

Биомолекулы — это органические соединения, которые синтезируются живыми организмами. В состав биомолекул включают белки, полисахариды, нуклеиновые кислоты, а также более мелкие компоненты обмена веществ. Как правило, биомолекулы состоят из атомов углерода, водорода, азота, кислорода, фосфора и серы. Другие элементы входят в состав биологически значимых веществ значительно реже.

Паренхимато́зные дистрофи́и — нарушения метаболизма в паренхиме органов.

S-слой, или паракристалли́ческий пове́рхностный слой, или пове́рхностный S-слой — структурированный слой, выстилающий поверхность клеточной оболочки многих прокариот и состоящий из равномерно упакованных белковых субъединиц. S-слои выявлены у ряда грамположительных и грамотрицательных бактерий, однако наибольшее распространение они получили у архей. У бактерий очень редки случаи, когда S-слой является единственной плотной оболочкой, обычно он сосуществует вместе с пептидогликановой клеточной стенкой. S-слой не играет формообразующей роли и часто утрачивается бактериями, растущими в лабораторных условиях.

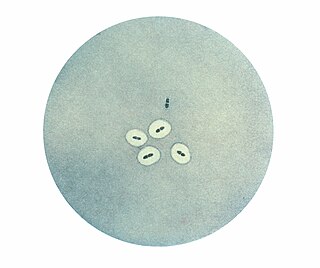

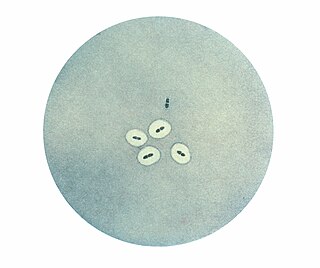

N-Ацетилнейраминовая кислота — органическое соединение, производное нейраминовой кислоты, входящее в состав гликокаликса. N-Ацетилнейраминовая кислота широко распространена в тканях животных и, в меньшей степени, других организмов: растений и грибов, дрожжей и бактерий, в основном в составе некоторых гликопротеинов и ганглиозиды и стенок бактериальных клеток. Остатки НАНК входят также в состав гликолипидов — ганглиозидов, важнейших компонентов мембран нейронов в головном мозге. Она связывает кальций макромолекул с клетками тканей. Представляет собой хорошо растворимое в воде кристаллическое вещество, белого цвета.

Сиаловые кислоты — общее название N- и O-замещённых производных нейраминовой кислоты, моносахарида с девятиатомной углеродной цепью. Наиболее распространённого представителя этого класса — N-ацетилнейраминовую кислоту — также часто называют сиаловой кислотой. Широко распространены в тканях животных, однако встречаются также у растений, грибов и бактерий. Впервые были обнаружены в 1930-е годы Гуннаром Бликсом, Эрнстом Кленком и другими в качестве преобладающих продуктов мягкого кислотного гидролиза гликолипидов мозга и муцинов слюны, от чего и получили своё название. К 1980-м годам были идентифицированы более 30 различных производных НАНК. Другой ряд сиаловых кислот включает в себя метаболиты 2-кето-3-деоксинононовой кислоты (Kdn); с их учётом общее число сиаловых кислот достигает 50.

Липидный обмен, или метаболизм липидов — сложный биохимический и физиологический процесс, происходящий в некоторых клетках живых организмов.

Аминосахара́ — производные углеводов, образованные замещением одной или нескольких гидроксильных групп на аминогруппу.