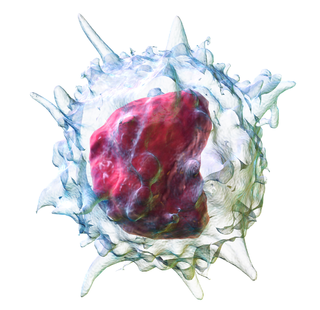

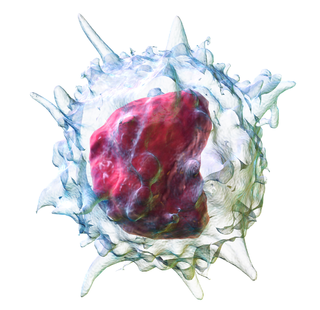

Моноци́ты — крупные лейкоциты системы мононуклеарных макрофагов, их диаметр в мазке крови достигает 18—20 мкм. После выхода в кровь моноциты циркулируют в кровотоке 1—2 дня, после чего оседают в тканях и становятся резидентными макрофагами. Моноциты сами по себе являются клетками врождённого иммунитета и несут паттерн-распознающие рецепторы и рецепторы хемокинов, благодаря которым они могут перемещаться в очаг воспаления, где секретируют провоспалительные цитокины и участвуют в фагоцитозе.

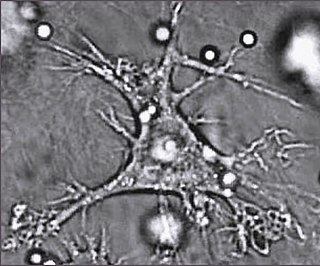

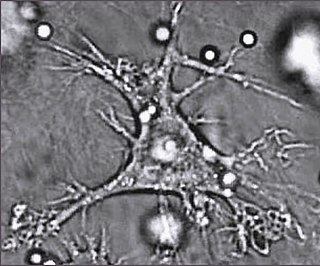

Дендрит — разветвлённый отросток нейрона, который получает информацию через химические синапсы от аксонов других нейронов и передаёт её через электрический сигнал телу нейрона (перикариону), из которого вырастает. Термин «дендрит» ввёл в научный оборот швейцарский ученый В. Гис в 1889 году.

Фагоци́ты — клетки иммунной системы, которые защищают организм путём поглощения (фагоцитоза) вредных чужеродных частиц, а также мёртвых или погибающих клеток. Они важны для борьбы с инфекцией и постинфекционного иммунитета. Фагоцитоз важен для всего животного мира и высоко развит у позвоночных. Роль фагоцитов в защите от бактерий была впервые открыта И. И. Мечниковым в 1882 году, когда он изучал личинок морских звёзд. Мечников был удостоен в 1908 году Нобелевской премии по физиологии за создание клеточной теории иммунитета. Фагоциты присутствуют в организмах многих видов; некоторые амёбы по многим деталям поведения похожи на макрофаги, что указывает на то, что фагоциты появились на ранних этапах эволюции.

Дендри́тные кле́тки — специализированные на презентации антигенов лейкоциты, имеющие характерную отростчатую морфологию. Дендритные клетки относят к «профессиональным» антигенпрезентирующим клеткам. Дендритные клетки играют важнейшую роль в функционировании иммунной системы, поскольку они необходимы для активации T-клеточного ответа. Дендритные клетки экспрессируют молекулы главного комплекса гистосовместимости I (MHC-I) и II (MHC-II), на которых представляют фрагменты антигенов T-клеткам. Без участия антигенпрезентирующих клеток T-клетки не могут распознать антиген.

Презентация антиге́на — процесс предъявления T-лимфоциту фрагмента антигена с целью запуска T-клеточного ответа. Поскольку T-клетки не распознают нативные антигены, то нативные антигены предварительно фрагментируются антигенпрезентирующей клеткой, и фрагменты выставляются на её поверхности в связанном с главным комплексом гистосовместимости (MHC) виде, чтобы они могли быть распознаны T-клеточными рецепторами. В случае вирусной или бактериальной инфекции антигенпрезентирующая клетка выставляет на своей поверхности эндогенные или экзогенные пептидные фрагменты, полученные от исходного антигена, в виде комплекса с MHC. Существуют два класса молекул MHC, которые различаются происхождением фрагментов антигена, которые с ними связываются: молекулы MHC I класса (MHC-I) связывают пептидные фрагменты, происходящие из цитозоля клетки, а молекулы MHC II класса (MHC-II) связывают фрагменты экзогенного происхождения, которые появились в результате эндоцитоза исходного антигена и его последующего расщепления. Каждая T-клетка способна распознавать от нескольких десятков до нескольких сотен фрагментов одного и того же антигена, хотя на поверхности антигенпрезентирующей клетки могут быть экспонированы тысячи других пептидных фрагментов, поскольку одна и та же молекула MHC способна связывать самые разнообразные пептиды.

Ральф Ма́рвин Ста́йнман — американский иммунолог и цитолог канадского происхождения, лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине за 2011 год. Является третьим в истории премии лауреатом, награждённым посмертно.

LAMP3 — гликопротеин лизосомальной мембраны из семейства белков LAMP. Представлен в лимфоидных органах и в дендритных клетках.

Антигенпрезенти́рующие клетки — клетки, которые экспонируют (презентируют) чужеродный антиген в комплексе с молекулами главного комплекса гистосовместимости на своей поверхности. T-клетки могут распознавать такие комплексы при помощи Т-клеточных рецепторов. Обычно перед экспонированием антигена антигенпрезентирующие клетки осуществляют его процессинг, включающий фрагментацию и другие превращения. В роли антигенпрезентирующих клеток выступают макрофаги, B-клетки и дендритные клетки.

Фолликулярные дендритные клетки (FDC)-это клетки иммунной системы, которые находятся в первичных и вторичных лимфатических фолликулах областей B-клеток лимфоидной ткани. В отличие от дендритных клеток (DC), FDC не происходят от костного мозга гемопоэтических стволовых клеток, а имеют Мезенхима происхождение. Возможные функции FDC включают: организацию клеток и микроархитектуры Лимфатическая система, захват антигена для поддержки B-клеток, содействие удалению мусора из герминальных центров и защиту от автоиммунных заболеваний. Заболевания, в которых могут участвовать FDC, включают первичные опухоли FDC, Воспаление, развитие Вирус иммунодефицита человека инфекции и невроинвазивный Почесуха овец.

Интегрин альфа-X — мембранный белок, гликопротеин из надсемейства интегринов, продукт гена ITGAX (CD11C), альфа-субъединица интегрина αXβ2, рецептора фибриногена. Ген был впервые клонирован в 1987 году.

Хотя долгое время считалось, что потенциал действия (ПД) может генерироваться преимущественно на начальном сегменте низкопорогового нейронного аксона (AIS), в течение последних десятилетий было накоплено много данных в пользу того, что потенциалы действия также возникают в дендритах. Такой дендритный ПД, для того чтобы отличить его от аксонного потенциала действия, часто называют «дендритный спайк».

Дендритная пластичность — это характерный для ЦНС фундаментальный механизм, который лежит в основе синаптической потенциации и является ключевым для формирования памяти, обучения и когнитивных способностей, для нормального функционирования мозга.

Лангерин, или CD207 — мембранный белок, рецептор на клетках Лангерганса, относится к лектинам типа С. Продукт гена человека CD207.

Лимфоцитарный антиген 75 — мембранный белок, рецептор. Продукт гена человека LY75.

Высокоаффинный Fc-рецептор иммуноглобулинов гамма, тип I — мембранный белок, продукт гена человека FCGR1A. Один из трёх типов Fc-рецептора к мономерным иммуноглобулинам изотипа IgG с высокой аффинностью CD64. Играет роль во врождённом и адаптивном типах иммунитета. Экспрессирован на моноцитах и макрофагах.

CXCR6 — рецептор хемокинов, продукт гена CXCR6. Относится к семейству хемокиновых рецепторов CXC суперсемейства рецепторов, сопряжённых с G-белком. Рецептор хемокина CXCL16.

CD80, или B7-1, — мембранный белок суперсемейства иммуноглобулинов, содержащий постоянный иммуноглобулиновый домен и вариабельный рецептор-связывающий домен. Имеет сходство с другим белком группы B7 CD86 (B7-2), с которым часто действует совместно, связываясь с тем же рецептором при стимуляции T-лимфоцитов.

LAG3 — мембранный белок суперсемейства иммуноглобулинов, продукт гена человека LAG3. Белок LAG3 был открыт в 1990 году. Обладет многочисленными биологическими эффектами на функции T-лимфоцитов. LAG3 — рецептор иммунного чек-пойнта, поэтому является мишенью многих агентов, разрабатываемых фармацевтическими компаниями в качестве потенциальных лекарств против рака и аутоиммунных заболеваний. В виде свободной растворимой форме сам по себе является противораковым препаратом.

Плазмоцито́идные дендри́тные кле́тки — разновидность дендритных клеток лимфоидного ряда. К плазмоцитоидным дендритным клеткам относится большинство незрелых дендритных клеток, циркулирующих в крови. Своё название плазмоцитоидные клетки получили за внешнее сходство с плазматическими клетками, секретирующими антитела. Под действием интерлейкина 3 (IL-3) и бактериальных продуктов они дифференцируются в зрелые лимфоидные дендритные клетки. Плазмоцитоидные дендритные клетки являются главными клетками-продуцентами интерферонов I типа, за что их также называют клетками-продуцентами интерферона.

Цитоки́н-индуци́рованные ки́ллеры — группа эффекторных иммунных клеток, сочетающих свойства T-лимфоцитов и естественных киллеров. Их можно получить ex vivo при инкубации мононуклеарных клеток периферической крови или пуповинной крови с интерфероном γ (INF-γ), моноклональным антителом анти-CD3, рекомбинантными человеческими интерлейкином 1 (IL-1) и интерлейкином 2 (IL-2).