Гипо́физ — мозговой придаток в форме округлого образования, расположенного на нижней поверхности головного мозга в костном кармане, называемом турецким седлом, вырабатывает гормоны, влияющие на рост, обмен веществ и репродуктивную функцию. Является центральным органом эндокринной системы; тесно связан и взаимодействует с гипоталамусом.

Na+/K+-АТФ-аза (Na+/K+ аденозинтрифосфатаза) — фермент из группы транспортных аденозинтрифосфатаз (КФ 7.2.2.13), встречающийся в плазматической мембране всех клеток животных. Na+/K+-АТФ-аза переносит ионы К+ внутрь клетки, в то время как ионы Na+ выбрасываются во внешнюю среду. Фермент не является настоящим антипортером, так как оба катиона транспортируются против электрохимического градиента (градиента потенциала). Основная функция — поддержание потенциала покоя и регулирование клеточного объёма.

Ти́мус, или ви́лочковая железа, или зо́бная железа — лимфоэпителиальный орган лимфопоэза человека и многих видов животных, в котором происходит созревание, дифференцировка и иммунологическое «обучение» T-клеток иммунной системы.

Дыхательная система человека — совокупность органов, обеспечивающих функцию внешнего дыхания человека.

Эндокри́нная систе́ма — система регуляции деятельности внутренних органов посредством гормонов, выделяемых эндокринными клетками непосредственно в кровь либо диффундирующих через межклеточное пространство в соседние клетки.

Кортикотропин-рилизинг-гормон, или кортикорелин, кортиколиберин, кортикотропин-рилизинг-фактор, сокращённо КРГ, — один из представителей класса рилизинг-гормонов гипоталамуса. Он действует на переднюю долю гипофиза и вызывает там секрецию АКТГ.

Рилизинг-гормоны (рилизинг-факторы, либерины)— класс пептидных гормонов гипоталамуса, общим свойством которых является реализация их эффектов через стимуляцию синтеза и секреции в кровь тех или иных тропных гормонов передней доли гипофиза.

Ко́жа — наружный покров тела животных — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. Кожа защищает тело от широкого спектра внешних воздействий, участвует в дыхании, терморегуляции, обменных и многих других процессах. Кроме того, кожа представляет массивное рецептивное поле различных видов поверхностной чувствительности. Кожа является самым большим по площади органом. Площадь кожи у взрослого человека достигает 1,5—2,3 м², масса 4—6 %, а вместе с подкожной клетчаткой («гиподермой») 16—17 % от общей массы тела. Толщина кожи без подкожной жировой клетчатки 0,5—5 мм.

Ракообра́зные (лат. Crustacea) — крупная группа членистоногих, в настоящее время рассматриваемая в ранге подтипа. К ракообразным относятся такие широко известные животные, как крабы, омары, лангусты, широкопалый речной рак, креветки и криль. Описано около 73 000 видов. Ракообразные освоили практически все типы водоёмов. Большинство из них являются активно передвигающимися животными, однако существуют и неподвижные формы — морские жёлуди (балянусы) и морские уточки. Некоторые ракообразные обитают на суше, а в почве влажных тропических районов встречаются рачки-бокоплавы. Ряд таксонов характеризуется паразитическим образом жизни, их хозяевами выступают водные беспозвоночные и рыбы. Ракообразным посвящена наука карцинология.

Диффузная эндокринная система — отдел эндокринной системы, представленный рассеянными в различных органах эндокринными клетками (апудоцитами), продуцирующими агландулярные гормоны. ДЭС — эволюционно древнее и крупнейшее звено эндокринной системы животных и человека. Клетки ДЭС получают информацию из внешней и внутренней среды организма. В ответ на неё они реагируют выделением биогенных аминов и пептидных гормонов.

Температура тела — комплексный показатель теплового состояния организма животных, включая человека. Является одним из основных и старейших биомаркеров.

Нейрофизиология — раздел физиологии, изучающий функции нервной системы, наряду с нейроморфологическими дисциплинами. Нейрофизиология — теоретическая основа неврологии. Она тесно связана с нейробиологией, психологией, неврологией, клинической нейрофизиологией, электрофизиологией, этологией, нейроанатомией и другими науками, занимающимися изучением мозга.

Мембранный транспорт — транспорт веществ сквозь клеточную мембрану в клетку или из клетки, осуществляемый с помощью различных механизмов — простой диффузии, облегченной диффузии и активного транспорта.

Лакта́ция — образование молока в молочных железах и периодическое выведение его. Свойственна самкам млекопитающих. Начинается после родов под действием гормонов; считается, что в норме секретировать может только молочная железа, прошедшая за время беременности определённую стадию развития. Хотя традиционно лактация происходит после беременности, лактация также может быть вызвана гормональной терапией и стимуляцией сосков при отсутствии беременности — в том числе, может быть вызвана у самцов.

Панге́незис — гипотеза наследования признаков в работах Ч. Дарвина и других учёных. У Дарвина впервые гипотеза пангенезиса была изложена в книге «Изменения домашних животных и культурных растений» в 1868 году.

Гипоталамо-гипофизарная система — объединение структур гипофиза и гипоталамуса, выполняющее функции как нервной системы, так и эндокринной. Наряду с нейрогуморальными структурами коры головного мозга, является одним из главных регуляторных образований, обеспечивающих развитие и функционирование всех регуляторных систем организма, таких как репродуктивная, надпочечниковая, тиреоидная и система регуляции углеводного обмена.

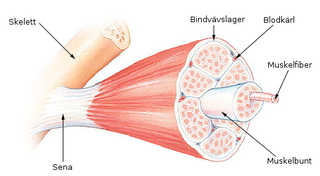

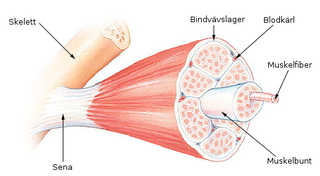

Скеле́тная (поперечнополоса́тая) мы́шечная ткань — упругая, эластичная ткань, способная сокращаться под влиянием нервных импульсов: один из типов мышечной ткани. Образует скелетную мускулатуру человека и животных, предназначенную для выполнения различных действий: движения тела, сокращения голосовых связок, дыхания. Мышцы состоят на 70—75 % из воды.

Нейрогумора́льная регуля́ция — одна из форм физиологической регуляции в организме человека и животных, при которой нервные импульсы и переносимые кровью и лимфой вещества принимают совместное участие в едином регуляторном процессе.

Армен Анушанович Галоян — армянский советский учёный биохимик, доктор биологических наук, профессор, академик Национальной академии наук Республики Армения.

Адаптацио́нный синдро́м, о́бщий адаптацио́нный синдро́м — это совокупность адаптационных реакций человека и животных, возникающие на значительные по силе и продолжительности неблагоприятные воздействия – стрессоров. Термин введён учёным Гансом Селье в 1936 году.