Невроло́гия — группа медико-биологических научных дисциплин, которая изучает нервную систему как в норме, так и в патологии. Занимается вопросами возникновения заболеваний центральной и периферической частей нервной системы, а также изучает механизмы их развития, симптоматику и возможные способы диагностики, лечения и профилактики.

Сомати́ческая не́рвная систе́ма — часть нервной системы человека, представляющая собой совокупность афферентных (чувствительных) и эфферентных (двигательных) нервных волокон, иннервирующих мышцы, кожу, суставы. Соматическая система — это часть периферической нервной системы, которая занимается доставкой моторной (двигательной) и сенсорной (чувственной) информации до центральной нервной системы и обратно. Эта система состоит из нервов, прикрепленных к коже, органам чувств и всем мышцам скелета. Она отвечает за почти все сознательные движения мышц, а также за обработку сенсорной информации, поступающей через внешние раздражители: зрение, слух и осязание. Название соматической нервной системы происходит от греческого слова «soma» (тело). Соматическая нервная система содержит два основных типа нейронов: сенсорные (афферентные) нейроны, которые поставляют информацию от нервов к центральной нервной системе и моторные (эфферентные) нейроны, доставляющие через все тело информацию от головного и спинного мозга к тканям мышц.

Вызванный потенциал — электрическая реакция органов на внешний раздражитель или на выполнение умственной (когнитивной) задачи. Наиболее широко используемыми раздражителями являются визуальные для регистрации зрительных ВП, звуковые для регистрации аудиторных ВП и электрические для регистрации соматосенсорных ВП. Запись ВП производится при помощи электроэнцефалографических электродов, расположенных на поверхности головы.

Олигодендроциты, или олигодендроглия — это вид нейроглии, открытый Пио дель Рио-Ортегой. Олигодендроциты есть только в центральной нервной системе, которая у позвоночных включает в себя головной мозг и спинной мозг.

Миелин — вещество, образующее миелиновую оболочку нервных волокон.

Сенсо́рная систе́ма — совокупность периферических и центральных структур нервной системы, ответственных за восприятие сигналов различных модальностей из окружающей или внутренней среды. Сенсорная система состоит из рецепторов, нейронных проводящих путей и отделов головного мозга, ответственных за обработку полученных сигналов. Наиболее известными среди неспециалистов сенсорными системами являются зрительная, слуховая, осязательная, вкусовая и обонятельная. С помощью сенсорной системы можно почувствовать такие физические свойства, как температура, вкус, звук или давление.

Полинейропатия — множественное поражение периферических нервов, проявляющееся периферическими вялыми параличами, нарушениями чувствительности, трофическими и вегетососудистыми расстройствами преимущественно в дистальных отделах конечностей. Это, как правило, распространенный симметричный патологический процесс, обычно дистальной локализации, постепенно распространяющийся проксимально.

Основно́й бело́к миели́на — представляет собой основной белковый компонент миелина. При электрофоретическом анализе в ПААГ с SDS экстрактов миелиновой оболочки человека определяется до 10 полос. Основной белок миелина находится в комплексе с липидами и имеет молекулярную массу около 30 кДа.

Нейропатическая боль — это вид боли, который, в отличие от обычной боли, возникает не вследствие реакции на физическое повреждение, а в результате патологического возбуждения нейронов в периферической или центральной нервной системе, отвечающих за реакцию на физическое повреждение организма. Нейропатическая боль может быть ассоциирована с аномальными ощущениями (дизестезия) или болью, вызываемой стимулами, которые в норме не вызывают боли (аллодиния). Она может быть постоянной или эпизодической. Последняя бывает пронзающей или похожей на удары электрическим током. Общие качества включают жжение или холод, ощущения мурашек и иголок, онемение и зуд. Причиной нейропатической боли могут быть патологические процессы в периферической и центральной нервной системе. Таким образом, различают периферическую нейропатию, нейропатическую боль центрального и смешанного генеза.

17-я хромосо́ма челове́ка является частью генома человека и насчитывает более 81 млн пар оснований, что составляет от 2,5 до 3 % всего ДНК-материала клетки. По разным оценкам, содержит от 1200 до 1500 генов.

Периферическая нервная система — условно выделяемая часть нервной системы, находящаяся за пределами головного и спинного мозга. Она состоит из черепных и спинальных нервов, а также нервов и сплетений вегетативной нервной системы, соединяя центральную нервную систему с органами тела.

Диабети́ческая не́йропа́тия — расстройства нервной системы, связанные с поражением при диабете ма́лых кровеносных сосудов — одно из наиболее частых осложнений, не только приводящее к снижению трудоспособности, но и нередко являющееся причиной развития тяжёлых инвалидизирующих поражений и гибели пациентов. Патологический процесс затрагивает все нервные волокна: чувствительные, двигательные и вегетативные. В зависимости от степени поражения определённых волокон наблюдаются различные варианты диабетической нейропатии: сенсорная (чувствительная), сенсо-моторная, вегетативная (автономная). Различают центральную и периферическую нейропатию. По классификации В. М. Прихожана (1987), поражение головного и спинного мозга рассматривается как центральная нейропатия и соответственно делится на:

- нарушение функции центральной нервной системы при острых коматозных состояниях;

- острые нарушения мозгового кровообращения;

- подострые нарушения деятельности головного мозга при почечной недостаточности (уремии);

- неврозоподобные (психопатоподобные) состояния;

- диабетическую энцефалопатию;

- диабетическую миелопатию.

Болезнь (синдром) Рефсума — редкое наследственное заболевание, которое проявляется в том, что вследствие дефекта выработки специального фермента α-окисления в организме человека накапливается фитановая кислота. Её концентрация повышается в клетках центральной и периферической нервных систем, а также в тканях внутренних органов. Через определенное время содержание этой кислоты в миелине вырастает до половины от общего количества жирных кислот в нём, что приводит к перекисному окислению липидов и деструкции миелиновой оболочки.

Демиелинизирующие заболевания — это любые заболевания нервной системы при которых повреждается миелиновая оболочка нейронов. Это повреждение нарушает проведение сигналов по пострадавшим нервам. В свою очередь, снижение проводящей способности приводит к нарушениям чувствительности, движений, когнитивных функций, и других функций в зависимости от того, какие затронуты нервы.

Жозеф Жюль Дежерин — французский врач-невролог и невропатолог швейцарского происхождения, анатом, педагог.

Зрительный нерв содержит аксоны нервных клеток, которые образуют сетчатку, покидают глаз сквозь диск зрительного нерва, и следуют к зрительной коре, где входящие сигналы от глаз перерабатывается в изображение. Всего существует 1,2 миллиона волокон зрительного нерва, которые выходят из ганглионарных клеток внутренней сетчатки. Оптическая нейропатия — повреждение зрительного нерва по какой-либо причине. Повреждение и гибель этих нервных клеток, или нейронов, приводит к характерных особенностям оптической нейропатии. Основным симптомом является потеря цветового зрения. При медицинское обследовании зрительного нерва, оптическая нейропатия может быть визуализирована с помощью офтальмоскопа. Бледный диск характерен для давней оптической невропатии. Во многих случаях только один глаз влияет и пациенты могут не знать о потере цветового зрения, пока врач не попросит их закрыть здоровый глаз.

Доминантная атрофия зрительного нерва , или доминантная атрофия зрительного нерва типа Кьер — аутосомное наследственное заболевание, которое влияет на зрительный нерв, что приводит к снижению остроты зрения и слепоте, начиная с детства. Это обусловлено митохондриальной дисфункцией, опосредующей смерть волокон зрительного нерва. Доминантная атрофия зрительного нерва была впервые описана клинически Баттеном в 1896 году и названа оптической нейропатией Кьера в 1959 году в честь датского офтальмолога Poul Kjer, который исследовал 19 семей с болезнью. Хотя домининантная атрофия зрительного нерва является наиболее распространённой аутосомной наследственной оптической нейропатией и не связана с глаукомой, последняя часто ошибочно диагностируется вместо Кьер.

Альфа-мотонейроны (α-мотонейроны) — большие, мультиполярные нижние мотонейроны ствола мозга и спинного мозга. Они иннервируют экстрафузальные мышечные волокна скелетных мышц и напрямую ответственны за инициализацию их сокращения. Альфа-мотонейроны отличаются от гамма-мотонейронов, которые иннервируют интрафузальные мышечные волокна мышечных веретен.

Болезнь Шарко — Мари — Тута (ШМТ), или наследственная моторно-сенсорная нейропатия (НМСН) — наследственная периферическая нейропатия с хроническим прогрессирующим течением. При этой болезни больные страдают от слабости и атрофии мышц дистальных отделов конечностей, деформации стоп и кистей, у них наблюдается снижение сухожильных рефлексов, изменение походки, потеря чувствительности в конечностях. В основе клинических проявлений болезни лежит поражение двигательных и чувствительных периферических нервных волокон. Болезнь Шарко — Мари — Тута диагностируется с приблизительной частотой 1 на 2500 человек. Первое проявление болезни чаще всего происходит в подростковом возрасте или в раннем взрослом возрасте. Тяжесть симптомов сильно различается даже среди членов одной семьи с этим заболеванием. Болезнь Шарко — Мари — Тута нередко ведёт к ограничению трудоспособности и к инвалидизации, при этом большинство пациентов имеют нормальную продолжительность жизни. Болезнь Шарко — Мари — Тута является генетически крайне неоднородным заболеванием, симптомы этой болезни могут быть вызваны мутациями в более чем двух десятках генов, хотя большая часть заболеваний вызвана мутациями в генах PMP22, MPZ, GJB1 и MFN2. Наследование болезни чаще всего аутосомно-доминантное, однако может быть аутосомно-рецессивным и Х-сцепленным.

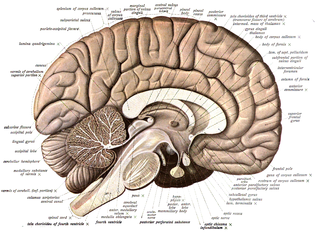

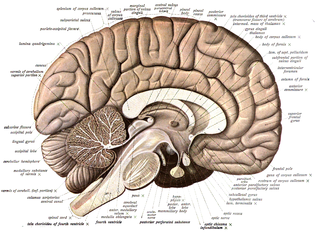

Нейроанатомия — это область биологических наук, изучающая анатомическое строение и функциональную организацию нервных систем различных животных, обладающих ею. В отличие от животных, обладающих радиальной симметрией, у которых нервная система представляет собой диффузную нервную сеть, животные, обладающие билатеральной симметрией, имеют отдельные, чётко анатомически и гистологически отграниченные от других тканей, нервные системы. Поэтому их нервные системы вызывают больший интерес учёных и лучше изучены. У всех хордовых нервная система подразделяется на внутренние структуры головного мозга и спинного мозга, совместно называемые центральной нервной системой, или ЦНС, и на периферическую нервную систему, или ПНС, соединяющую при помощи нервов различные структуры центральной нервной системы с остальными частями тела, а также независимую энтеральную нервную систему, в дополнение к нервам периферической нервной системы иннервирующую желудочно-кишечный тракт. Гомологичные структуры у членистоногих и ряда других классов беспозвоночных животных называются, соответственно, окологлоточное нервное кольцо или центральный нервный узел, и центральная нервная ось (нейраксис), и периферическая нервная система.