Геоботаника, или фитоценология, или фитосоциология — раздел биологии на стыке ботаники, географии и экологии. Это наука о растительности Земли, о совокупности растительных сообществ (фитоценозов), их составе, структуре, динамике в пространстве и времени на всей территории и акватории Земли.

Филогене́з или филогени́я — историческое развитие организмов. В биологии филогенез рассматривает развитие биологического вида во времени. Биологическая классификация основана на филогенезе, но методологически может отличаться от филогенетического представления организмов.

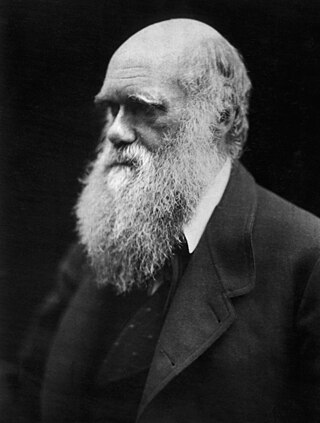

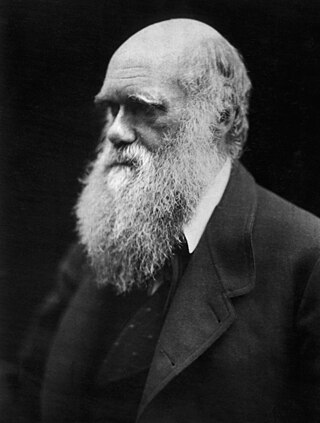

Теория Да́рвина — научная теория, сформулированная английским натуралистом Чарльзом Дарвином, в основе которой лежит принцип, объясняющий механизм биологической эволюции наследственностью, изменчивостью и естественным отбором. Дарвини́зм — по имени Чарльза Дарвина — в узком смысле — эволюционное объяснение истории и разнообразия жизни на Земле, преобладающее в современной науке направление эволюционизма, развивающее основные положения теории Дарвина. Дарвинизм подготовлен такими науками, как эмбриология и сравнительная анатомия.

Ареа́л — область распространения на земной поверхности какого-либо явления, определённого типа сообществ организмов, сходных условий или объектов ; в биологии — область распространения таксона — определённая акватория или территория. В медицине ареалом возбудителя болезни называют область естественного распространения возбудителя данного инфекционного заболевания.

Синтетическая теория эволюции (СТЭ), также современный эволюционный синтез , — современная эволюционная теория, которая является синтезом различных дисциплин, прежде всего, генетики и дарвинизма. Синтетическая теория эволюции также опирается на палеонтологию, систематику, молекулярную биологию и другие дисциплины.

Вид — основная структурная единица биологической систематики живых организмов ; таксономическая, систематическая единица, группа особей с общими морфофизиологическими, биохимическими и поведенческими признаками, способная к взаимному скрещиванию, которое даёт в ряду поколений плодовитое потомство, закономерно распространённая в пределах определённого ареала и сходно изменяющаяся под влиянием факторов внешней среды.

Нау́ки о Земле́ — науки, изучающие физические аспекты земного шара. Естественные науки, изучающие планету Земля. В Российской академии наук их изучение координирует Отделение наук о Земле РАН.

Макроэволюция органического мира — это процесс формирования крупных систематических единиц: из видов — новых родов, из родов — новых семейств и т. д. В основе макроэволюции лежат те же движущие силы, что и в основе микроэволюции: наследственность, изменчивость, естественный отбор и репродуктивная изоляция. Так же, как и микроэволюция, макроэволюция имеет дивергентный характер. Понятие макроэволюции интерпретировалось многократно, но окончательного и однозначного понимания не достигнуто.

Эволюционное учение — наука о биологической эволюции: о причинах, движущих силах, механизмах и общих закономерностях эволюции живых организмов. Эволюционное учение является научно подтверждённой системой идей и концепций в биологии, утверждающих историческое прогрессивное развитие биосферы Земли, составляющих её биогеоценозов, а также отдельных таксонов и видов. Первые эволюционные идеи выдвигались уже в античности, но только труды Чарльза Дарвина сделали эволюционизм фундаментальной концепцией биологии.

Зоогеография — раздел биогеографии, наука, изучающая распространение животных на планете Земля. Она устанавливает общие закономерности и условия распространения животных.

Броккизм — эволюционная концепция в биологии, с точки зрения которой флоры и фауны сменяют друг друга в результате старения таксонов. Впервые подобную мысль высказал итальянский палеонтолог Джованни Батиста Брокки, по имени которого и была названа концепция. Термин введён советским палеонтологом Л. Ш. Давиташвили в 1940. В 1814 году Брокки писал, что, по его мнению, у групп организмов (таксонов) по мере их эволюции ослабевает жизненная сила, затрудняется рост, ограничивается способность размножаться и т. п. Заканчивается развитие группы тем, что рождающиеся новые организмы достигают только эмбриональной стадии, после чего они погибают, чем и завершается существование таксона.

История эволюционного учения берёт начало в античных философских системах, восходящих, в свою очередь, к космогоническим мифам. Толчком к признанию эволюции научным сообществом стала публикация в 1859 году книги Чарльза Дарвина «Происхождение видов путём естественного отбора, или Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь», позволившей полностью переосмыслить идею эволюции, подкрепив её опытными данными многочисленных наблюдений. Позже синтез классического дарвинизма с достижениями генетики привёл к созданию синтетической теории эволюции.

Эволюцио́нная биоло́гия — раздел биологии, изучающий происхождение видов от общих предков, наследственность и изменчивость их признаков, размножение и разнообразие форм в ходе биологической эволюции. Эволюция отдельных видов обычно рассматривается в контексте глобальных преобразований флор и фаун, как компонентов биосферы. Эволюционная биология начала оформляться в качестве раздела биологии с широким признанием идей об изменчивости видов во второй половине XIX века.

Переходная форма — организм с промежуточным состоянием, обязательно существующим при состоявшемся постепенном переходе от одного биологического типа строения к другому. Переходные формы характеризуются наличием более древних и примитивных черт, чем их более поздние родственники, но, в то же время, наличием более прогрессивных черт, чем их предки. Как правило, говоря о промежуточных формах, имеют в виду ископаемые виды, хотя промежуточные виды вовсе не должны непременно вымирать. Известно множество переходных форм, иллюстрирующих происхождение четвероногих от рыб, рептилий от земноводных, птиц от динозавров, млекопитающих от териодонтов, китообразных от наземных млекопитающих, лошадей от пятипалого предка и человека от древних гоминид.

Михаи́л Алекса́ндрович Федо́нкин — советский и российский палеонтолог, специалист в области стратиграфии и палеонтологии протерозоя, ранней эволюции биосферы, действительный член РАН (2008), профессор (1996), доктор биологических наук, заведующий лабораторией докембрийских организмов Палеонтологического института РАН, заместитель академика-секретаря Отделения наук о земле РАН. Директор Геологического института РАН (2010—2018), председатель Национального комитета геологов России.

Иван Григорьевич Пидо́пличко — советский учёный-палеонтолог, археолог и зоолог; автор теории отрицавшей оледенения в четвертичном периоде.

Игорь Михайлович Громов — советский и российский палеотериолог, специалист по грызунам кайнозойской эры.

Ки́ра Леони́довна Виногра́дова — советский и российский ботаник, альголог, доктор биологических наук, профессор.

Вера Северьяновна Байгушева или Янькова в 1954—1962 гг. — советский и российский учёный-палеонтолог (палеозоолог), специалист по крупным позднекайнозойским млекопитающим юга Восточной Европы, участник многих экспедиций, раскопок и международных научных конференций, кандидат геолого-минералогических наук.

Лаборатория стратиграфии четвертичного периода — научное подразделение Геологического института РАН, выполняет фундаментальные научные исследования и прикладные разработки в области четвертичной геологии, стратиграфии, палеонтологии и палеогеографии четвертичного периода.