Имму́нная систе́ма — система биологических структур и процессов организма, обеспечивающая его защиту от инфекций, токсинов и злокачественных клеток. Для правильной работы иммунной системы необходимо, чтобы она умела распознавать широкий спектр патогенов — от вирусов до многоклеточных паразитов — и отличать их от собственных здоровых тканей организма. У многих видов имеются две подсистемы: врождённая иммунная система и приобретённая (адаптивная) иммунная система. Обе подсистемы используют как гуморальные механизмы, так и клеточные механизмы. К числу древнейших механизмов иммунной системы животных относят фагоцитоз, систему комплемента и антимикробные пептиды. Адаптивная иммунная система в ходе эволюции появилась у челюстноротых позвоночных животных. Один из важнейших механизмов адаптивной иммунной системы — иммунологическая память, благодаря которой организм развивает более сильный иммунный ответ на патоген после первой встречи с ним. Основу вакцинации составляет именно иммунологическая память.

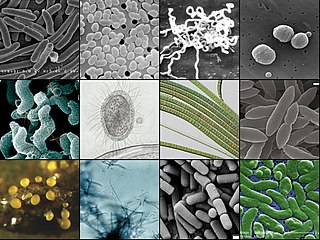

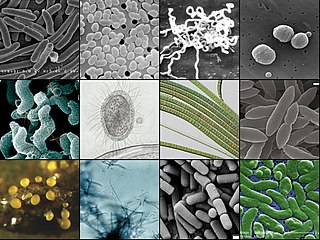

Бакте́рии — домен прокариотических микроорганизмов. Бактерии обычно достигают нескольких микрометров в длину, их клетки могут иметь разнообразную форму: от шарообразной до палочковидной и спиралевидной. Бактерии — одна из первых форм жизни на Земле и встречаются почти во всех земных местообитаниях. Они населяют почву, пресные и морские водоёмы, кислые горячие источники, радиоактивные отходы и глубинные слои земной коры. Бактерии часто являются симбионтами и паразитами растений и животных. Большинство бактерий к настоящему времени не описано, и представители лишь половины отделов бактерий могут быть выращены в лаборатории. Бактерии изучает наука бактериология — раздел микробиологии.

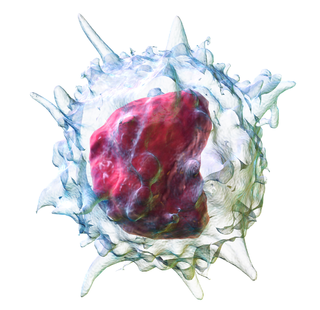

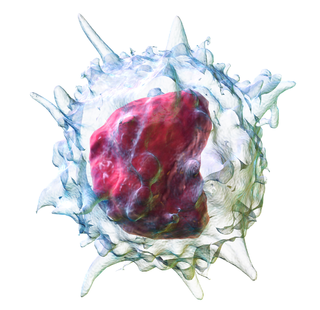

Моноци́ты — крупные лейкоциты системы мононуклеарных макрофагов, их диаметр в мазке крови достигает 18—20 мкм. После выхода в кровь моноциты циркулируют в кровотоке 1—2 дня, после чего оседают в тканях и становятся резидентными макрофагами. Моноциты сами по себе являются клетками врождённого иммунитета и несут паттерн-распознающие рецепторы и рецепторы хемокинов, благодаря которым они могут перемещаться в очаг воспаления, где секретируют провоспалительные цитокины и участвуют в фагоцитозе.

Рили́н — белок, содержащийся в мозге и в других тканях и органах тела человека и других животных. Этот гликопротеин выполняет множество функций, важнейшей из которых является регулировка миграции и позиционирования нервных стволовых клеток в период фетального и раннего послеродового развития, необходимая для нормального формирования коры и других структур головного мозга. Во взрослом мозге рилин регулирует позиционирование нейронов, образуемых в процессе взрослого нейрогенеза, а также вносит вклад в работу механизмов памяти и обучения, модулируя синаптическую пластичность, усиливая и поддерживая долговременную потенциацию, стимулируя развитие дендритов и дендритных шипиков.

Метаболомика — это «систематическое изучение уникальных химических „отпечатков пальцев“ специфичных для процессов, протекающих в живых клетках» — конкретнее, изучение их низкомолекулярных метаболических профилей. Метаболом представляет собой совокупность всех метаболитов, являющихся конечным продуктом обмена веществ в клетке, ткани, органе или организме. В то время как данные об экспрессии мРНК генов и данные протеомного анализа не раскрывают полностью всего того, что может происходить в клетке, метаболические профили могут дать мгновенный снимок физиологических процессов в клетке. Одна из задач системной биологии и функциональной геномики — интегрирование данных протеомики, транскриптомики и метаболической информации для получения более целостного представления о живых организмах.

Ми́кроРНК — малые некодирующие молекулы РНК длиной 18—25 нуклеотидов, обнаруженные у растений, животных и некоторых вирусов, принимающие участие в транскрипционной и посттранскрипционной регуляции экспрессии генов путём РНК-интерференции. Помимо внутриклеточной обнаружена внеклеточная (циркулирующая) микроРНК.

Модафини́л — аналептик, применяется для лечения сонливости, связанной с нарколепсией.

Глаукофи́товые во́доросли, или глаукофи́ты, или глаукоцистофи́ты — небольшой древний отдел одноклеточных водорослей, включающий восемь родов и 21 вид. Глаукофиты особенно интересны своими уникальными хлоропластами (цианеллами), довольно примитивно устроенными по сравнению с хлоропластами других водорослей: они содержат слой муреина между мембранами и характеризуются множеством других свойств, присущих цианобактериям. Согласно современным представлениям, глаукофитовые водоросли обособились в отдельную группу у самого основания Archaeplastida.

TNFRSF1A — мембранный белок, рецептор из надсемейства рецепторов фактора некроза опухоли. У человека кодируется геном TNFRSF1A.

Циклин D1 — белок из семейства циклинов, специфически регулирующий фазовый переход G1 / S-фаза в клеточном цикле. У человека он кодируется геном CCND1, расположенным в хромосомном локусе 11q13.

Гистондеацетилаза 1 — фермент, который у человека кодируется геном HDAC1 .

SIGLEC5 — белок, молекула клеточной адгезии. Взаимодействует с сиаловыми кислотами. Продукт гена человека SIGLEC1.

CXCR4 — рецептор хемокинов, продукт гена CXCR4. Опосредует хемотаксис клеток в ответ на связывание хемокина CXCL12. Корецептор для ВИЧ. Экспрессирован на всех зрелых клетках крови, эндотелиальных и эпителиальных клетках, на астроцитах и нейронах.

Меланотрансферрин — белок суперсемейства трансферринов, продукт гена человека MFI2. Во взрослом организме человека обнаруживается в первую очередь в клетках меланомы.

CD86 — мембранный белок суперсемейства иммуноглобулинов, экспрессированный на антиген-представляющих клетках, который действует как ко-стимулирующий сигнал для активации и выживания T-лимфоцитов. Продукт гена CD86.

ENTPD1, или Эктонуклеозидтрифосфатдифосфогидролаза 1 — фермент, локализованный на клеточной поверхности с каталитическим центром, обращённым во внеклеточную среду, принадлежит к семейству эктонуклеотидаз GDA1/CD39. Продукт гена человека ENTPD1. Фермент катализирует гидролиз γ- и β-фосфатных остатков трифосфо- и дифосфонуклеотидов до соответствующих монофосфонуклеотидных производных.

CD3e — трансмембранный белок семейства гликопротеинов CD3, локализованных на поверхности T-лимфоцитов. Продукт гена человека CD3E, расположен на 11-й хромосоме.

HAVCR1, или TIM-1 — мембранный белок, продукт гена HAVCR1. Член семейства белков TIM, которые играют критическую роль в регулировании активности иммунных клеток, в особенности в ответ на вирусную инфекцию. Семейство включает 8 генов, из которых у человека присутствуют 3: TIM-1, TIM-3 и TIM-4. Кроме этого, белок участвует в процессах аллергического ответа, астмы и толерантности к транспланту.

Тирозинкиназа TEK, или TIE2 — мембранный белок, рецептор ангиопоэтина 1, продукт гена TEK.

DC-SIGN — мембранный белок, рецептор, продукт гена CD209. Является C-лектиновым рецептором и присутствует на поверхности макрофагов и дендритных клеток. Макрофагальный DC-SIGN распознаёт маннозо-содержащие углеводы, которые относятся к классу молекулярных паттернов, связанных с патогенами, и, таким образом, белок относится к рецепторам опознавания паттерна. Связывание белка с патогенами активизирует их фагоцитоз. На миелоидных и пре-плазмоцитоидных дендритных клетках DC-SIGN опосредует их слабые взаимодействия с эндотелиальными клетками и активизирует CD4+ T-лимфоциты, а также распознавание молекулярных паттернов, связанных с патогенами.