Нейробиология — наука, изучающая устройство, функционирование, развитие, генетику, биохимию, физиологию и патологию нервной системы. Изучение поведения является также разделом нейробиологии.

Нейрогли́я, или просто гли́я , — совокупность вспомогательных клеток нервной ткани. Составляет около 40 % объёма ЦНС. По последним исследованиям, количество глиальных клеток (глиоцитов) в мозге примерно такое же, как и нейронов . Термин ввёл в 1846 году Рудольф Вирхов.

Субвентрикулярная зона, или Субэпендимная зона в эмбриональном мозге — это область первичной миграции нейро- и глиобластов из вентрикулярной герминативной зоны [Викторов, 2001]. Вместе они составляют боковую стенку желудочков мозга. В головном мозге взрослых млекопитающих стенка желудочков состоит из слоя эпендимоцитов и клеток в субэпендимном слое. Суммарно эти два слоя называют перивентрикулярной [Викторов, 2001] или субвентрикулярной [Doetsch et al., 1999] зоной. Субвентрикулярная зона простирается вдоль большей части латерально расположенной внутренней поверхности боковых желудочков мозга. Наряду с субгранулярной зоной зубчатой извилины гиппокампа, субвентрикулярная зона является источником новых нейронов на протяжении всей взрослой жизни организма. Она содержит самую крупную популяцию пролиферирующих клеток во взрослом мозге грызунов (,,3), обезьян (,5,6,7,8,9) и человека (,11). У некоторых животных, ростральный миграционный тракт соединяет субвентрикулярную зону с обонятельной луковицей и служит путём тангенциальной миграции нейробластов.

Дофаминовые рецепторы — класс трансмембранных метаботропных G-белок-связанных клеточных рецепторов, играющих важную роль в функционировании центральной нервной системы позвоночных. Основной эндогенный лиганд-агонист этих рецепторов — дофамин. Дофаминовые рецепторы участвуют в процессах мотивации, обучения, тонкой моторной координации, модулирования нейроэндокринных сигналов. Этот класс включает пять типов рецепторов: D1, D2, D3, D4 и D5.

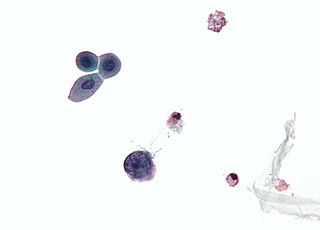

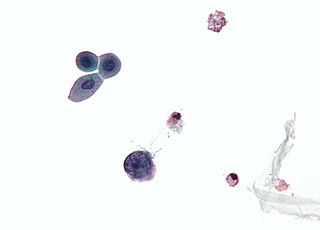

Мультиформная глиобласто́ма — наиболее частая и наиболее агрессивная форма опухоли мозга, которая составляет до 52 % первичных опухолей мозга и до 20 % всех внутричерепных опухолей. Несмотря на то, что глиобластома является наиболее частой первичной опухолью мозга, на 100 000 жителей Европы и Северной Америки регистрируется всего 2—3 случая заболевания. Термин «глиобластома» подразумевает два варианта этой болезни: гигантоклеточная глиобластома и глиосаркома.

Коннекто́м — полное описание структуры связей в нервной системе организма. Область исследований, включающая в себя картографирование и анализ архитектуры нейрональных связей, называется «коннектомика». Некоторые исследователи называют коннектомом карту связей не всего организма, а его части.

Полиомавирусы — семейство безоболочечных вирусов. Относится к I группе классификации вирусов по Балтимору. В соответствии с ревизией, утверждённой Международным комитетом по таксономии вирусов (ICTV) в 2016 году, включает 4 рода.

Когнитивная нейробиология — наука, изучающая связь активности головного мозга и других сторон нервной системы с познавательными процессами и поведением. Особое внимание когнитивная нейробиология уделяет изучению нейронной основы мыслительных процессов. Когнитивная нейробиология является разделом как психологии, так и нейробиологии, пересекаясь с когнитивной психологией и нейропсихологией.

Миф об использовании мозга на 10 % — мнение о том, что большинство людей используют не более 10 % мозга. Утверждение «люди используют только 10 % их мозга» используется в науке как пример «неправильного представления о психологии» или «нейромифа». Организация экономического сотрудничества и развития также оценивает данное утверждение как «нейромиф». Бездоказательно приписывается различным людям, в частности Альберту Эйнштейну. Также заявляется, что люди могут увеличить свою мозговую активность за счёт задействования «неиспользуемой» части мозга, что составляет сюжет многочисленных фантастических произведений. Под «неиспользуемой» частью могут пониматься также потенциальные возможности мозга, однако и в такой версии утверждение о том, что люди используют 10 % (потенциальных) возможностей мозга, не поддерживается научным сообществом и описывается в научных работах как миф или заблуждение. Нейробиолог Дин Бёрнетт считает, что этот миф не просто глупая идея, но ещё и опасная: экстрасенсы и приверженцы идеи экстрасенсорного восприятия могут использовать миф для оправдания своих ненаучных высказываний — все псевдонаучные или ошибочные идеи о мозге, отвергаемые нейронауками, можно логически обосновать через миф о 10 %.

Головно́й мо́зг челове́ка является органом центральной нервной системы, состоящей из множества взаимосвязанных между собой нервных клеток и их отростков.

Ква́нтовое сознание — группа гипотез, в основе которых лежит предположение о том, что сознание необъяснимо на уровне классической механики и может быть объяснено только с привлечением постулатов квантовой механики, явлений суперпозиции, квантовой запутанности и других. Является маргинальным направлением науки.

Когнитивная нейробиология музыки — это наука, изучающая связь активности головного мозга с психическими процессами, лежащими в основе восприятия, исполнения и сочинения музыки, а также нейрофизиологические основы эстетической и эмоциональной составляющих музыки. Когнитивная нейробиология музыки, наряду с такими дисциплинами, как когнитивное музыковедение, представляет собой важное направление в музыкальной психологии. Когнитивная нейробиология музыки, однако, отличается от когнитивного музыковедения как объектом изучения, так и применяемыми методиками: наиболее важными для когнитивной нейробиологии музыки являются нейровизуализационные техники, такие как функциональная магнитно-резонансная томография, транскраниальная магнитная стимуляция, магнитоэнцефалография, электроэнцефалография и позитронно-эмиссионная томография.

Нейротехноло́гии — это любые технологии, которые оказывают фундаментальное влияние на то, как люди понимают мозг и различные аспекты сознания, мыслительной деятельности, высших психических функций. Включают в себя также технологии, которые позволяют исследователям и врачам визуализировать мозг, и предназначены для улучшения и исправления функций мозга.

Майкл Стивен Энтони Грациано — американский учёный и писатель-романист, который в настоящее время является профессором психологии и неврологии в Принстонском университете. Его научные исследования направлены на нейробиологические основы сознания. Он предложил теорию «схемы внимания», объясняющую как, и ради каких адаптивных преимуществ, головной мозг относит к себе свойство осознания. Его предыдущая работа была сосредоточена на том, как кора головного мозга отслеживает пространство вокруг тела и контролирует движение в этом пространстве. В частности, он предположил, что классическая карта тела в моторной коре, изображаемая в виде гомункула, неверна, а её более корректно описывать как карту сложных действий, составляющих поведенческий репертуар. Его публикации на эту тему оказали существенное влияние на нейробиологию, но также вызвали споры. Его литературный вклад включает романы, частично основанные на его опыте в психологии и известные своим сюрреализмом и магическим реализмом. Грациано также сочиняет музыку, в том числе симфонии и струнные квартеты.

Карл Джон Фристон — британский нейробиолог и специалист по визуализации мозга, изобретатель статистической параметрической разметки (SPM) и воксельной морфометрии (VBM), член Британской медицинской академии (1999), член Лондонского королевского общества (2006), научный директор Лаборатории функциональных изображений при Университетском колледже Лондона, профессор Лондонского университета.

Это список животных по количеству нейронов в их мозгу. Отдельно представлена информация о количестве нейронов в коре больших полушарий. Данные оценки получены путём умножения плотности нейронов у конкретного животного на средний объём его мозга.

Триединый мозг — отвергнутая наукой эволюционная теория развития мозга человека и млекопитающих вообще, в которой выделяются три функционирующие относительно независимо друг от друга ключевые составляющие части мозга: мозговой ствол, лимбическая система и неокортекс, — с чем и связано название теории. Теория предлагала подход к пониманию того, как эволюционировал мозг в совокупности с его реакциями под эволюционным давлением и предполагала раздельную эволюцию частей мозга, при которой новые части наслаивались на старые в ходе эволюции, а также в некоторой степени их независимое друг от друга функционирование. С этой позиции вначале шла эволюция поведенческих реакций, затем к ним добавились эмоциональные, потом эмоциональные реакции дополнились когнитивными, включающими в себя мышление, логику и планирование.

Барбара Жаклин Саакян, FBA, FMedSci, профессор клинической нейропсихологии Департамента психиатрии и Совета медицинских исследований (MRC)/Wellcome Trust Института поведенческой и клинической неврологии Кембриджского университета. Она также является почётным клиническим психологом в госпитале Адденбрука в Кембридже. Она имеет международную репутацию в области когнитивной психофармакологии, нейроэтики, нейропсихологии, нейропсихиатрии и нейровизуализации.

Чтение мыслей или чтение мозга — это использование реакции нескольких вокселов в мозге для декодирования исходного стимула, вызвавшего их. Это стало возможно благодаря достижениям в области нейровизуализации и других неинвазивных измерений активности мозга человека. Направления в области чтения мозга различаются по типу используемого декодирования, цели и используемых алгоритмов декодирования.

Алиссон Ренато Муотри — профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего (UCSD) в США. Директор программы стволовых клеток в UCSD. Занимается передовыми темами генетики и неврологии, такими как развитие ранних стадий нервной системы человека с использованием мозговых органоидов, полученных из стволовых клеток. Имеет наибольшее количество научных публикаций среди биологов бразильского происхождения.