Кле́точный цикл — период существования клетки от момента её образования путём деления материнской клетки до собственного деления или гибели.

p53 — это транскрипционный фактор, регулирующий клеточный цикл. p53 выполняет функцию супрессора образования злокачественных опухолей, соответственно ген TP53 является антионкогеном. Мутации гена TP53 обнаруживаются в клетках около 50 % раковых опухолей. Зачастую его называют «стражем генома».

Протеинкина́зы — подкласс ферментов киназ (фосфотрансфераз). Протеинкиназы модифицируют другие белки путём фосфорилирования остатков аминокислот, имеющих гидроксильные группы или гетероциклической аминогруппы гистидина.

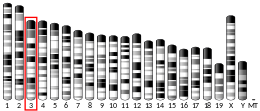

AKT1 — внутриклеточный фермент, один из трёх членов семейства протеинкиназ B. Киназа AKT1 является ключевым ферментом сигнального пути PI3K/AKT и вовлечена в регуляцию пролиферации, роста и выживания клеток. Исследованию функций этого фермента уделяется большое внимание из-за того, что он выступает в роли онкогена при многих злокачественных заболеваниях. Ген AKT был впервые клонирован из генома онкогенного ретровируса в 1987 году. Тогда же было обнаружено, что существует и клеточная форма этого гена.

Ген-супрессор опухолей — ген, продукт которого обеспечивает профилактику опухолевой трансформации клеток. Белковые продукты генов-супрессоров называют белками-супрессорами или антионкобелками. Кроме того, антионкогены могут кодировать и микроРНК. Гены-супрессоры обычно обнаруживаются при инактивирующих мутациях, которые фенотипически проявляются в формировании опухолей. Функционально гены-супрессоры противоположны онкогенам и часто негативно регулируют деление и рост клеток, а также уход от апоптоза. Наиболее известными белками-супрессорами являются p53, pRb и PTEN.

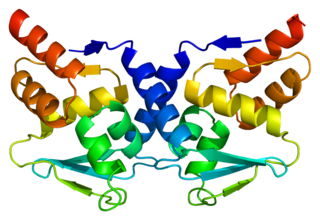

Каталитическая субъединица γ фосфатидилинозитол-4,5-бисфосфат-3-киназы (PI3K gamma, p110γ) — единственная известная каталитическая субъединица фосфатидилинозитол-3-киназ класса IB. Эта субъединица образует комплексы с несколькими регуляторными белками, но чаще всего с p101. Считается, что чаще всего в качестве субстрата этой киназы выступает фосфатидилинозитол-4,5-бисфосфат (англ. PtdIns(4,5)P2, PI(4,5)P2). p110γ фосфорилирует этот субстрат по положению 3 с образованием фосфатидилинозитол-3,4,5-трисфосфата (англ. PtdIns(3,4,5)P3, PI(3,4,5)P3), который является важным вторичным посредником в ряде сигнальных путей.

B-клеточный рецептор, или B-клеточный рецептор антигена — мембранный рецептор В-клеток, специфично узнающий антиген. Фактически В-клеточный рецептор представляет собой мембранную форму антител (иммуноглобулинов), синтезируемых данным В-лимфоцитом, и имеет ту же субстратную специфичность, что и секретируемые антитела. Этот рецептор, как и антитела, может существовать в нескольких формах в зависимости от того, к какому классу принадлежат его тяжёлые цепи. С В-клеточного рецептора начинается цепь передачи сигнала внутрь клетки, которая в зависимости от условий может приводить к активации, пролиферации, дифференцировке или апоптозу В-лимфоцитов. Сигналы, поступающие от B-клеточного рецептора и его незрелой формы, оказываются критическими в созревании В-лимфоцитов и в формировании репертуара антител организма.

BCL6, или белок 6 В-клеточной лимфомы, — фактор транскрипции, который у человека кодируется геном BCL6, протоонкоген. Гомологичные гены были обнаружены у мышей и крыс. BCL6 необходим для формирования герминативных центров лимфоидных фолликулов. Экспрессия BCL6 нарушена примерно в 40 % случаев диффузной B-крупноклеточной лимфомы и 5—10 % случаев фолликулярной лимфомы.

Сигнальные пути MAPK — группа мультифункциональных внутриклеточных сигнальных путей, содержащих одну из митоген-активируемых протеинкиназ и контролирующих транскрипцию генов, метаболизм, пролиферацию и подвижность клеток, апоптоз и другие процессы.

Сигнальный путь ERK — это один из ключевых и наиболее хорошо изученных сигнальных путей MAPK. Своё название этот путь получил по центральной MAP-киназе ERK, которая представлена двумя близкими по структуре белками, ERK1 и ERK2. Данный путь может быть активирован внеклеточными сигналами, такими как гормоны, факторы роста, хемокины и нейротрансмиттеры, которые распознаются соответствующими рецепторными тирозинкиназами или рецепторами, ассоциированными с G-белками. Передача сигнала по ERK-пути в конечном итоге приводит к выживанию, пролиферации и увеличению подвижности клеток.

Сигнальный путь NF-κB — внутриклеточный сигнальный путь, центральным компонентом которого является транскрипционный фактор NF-κB. Этот сигнальный путь активируется в ответ на такие внешние стимулы, как факторы некроза опухоли, интерлейкин 1 и некоторые характерные для патогенов молекулы. NF-κB контролирует очень большую группу генов, которые отвечают за процесс воспаления, пролиферацию клеток и апоптоз. Сигнальный путь NF-κB является компонентом других путей, например сигнального пути TNFα и Toll-подобных рецепторов.

CDKN1B — ингибитор циклин-зависимой киназы 1B, продукт гена CDKN1B человека, член семейства белков Cip/Kip. Этот белок регулирует течение клеточного цикла, отвечает за его остановку в G1-фазе. CDKN1B подавляет активность комплексов циклин А/циклин-зависимая киназа 2 и циклин Е/циклин-зависимая киназа 2. Также он способен связываться с комплексами циклин типа D/циклин-зависимая киназа 4 и положительно или отрицательно регулировать их активность в зависимости от статуса фосфорилирования или стехиометрии комплекса.

Аноики́с — частный случай клеточной гибели путём апоптоза, которая наступает в ответ на неправильную адгезию клеток или её утрату. Правильная адгезия клетки ко внеклеточному матриксу необходима для того, чтобы понять, правильное ли место занимает клетка. Удаление клеток, потерявших связь со своим окружением, препятствует их связыванию с неправильным субстратом и дальнейшему росту. Таким образом, аноикис необходим для развития и поддержания гомеостаза тканей, а его неправильная регуляция имеет место при некоторых болезнях. Аноикис был описан у некоторых типов клеток, однако, судя по всему, клетки из различных тканей используют разные молекулярные пути, приводящие к аноикису.

MAP3K9 — цитозольная серин/треониновая протеинкиназа семейства MAP3K, продукт гена MAP3K9.

CDC7 — цитозольный фермент, серин/треониновая протеинкиназа семейства MAP3K, продукт гена CDC7. Киназа Cdc7 участвует в регуляции клеточного цикла на этапе репликации хромосомной ДНК. Ген CDC7 характеризуется консервативной последовательностью в ходе эволюции эукариот и, таким образом фермент Cdc7 присутствует в клетках всех эукариот.

MAPK4 — цитозольная серин/треониновая протеинкиназа, семейства MAPK группы ERK, продукт гена MAPK4.

MAPK12 — цитозольная серин/треониновая протеинкиназа, семейства MAPK группы ERK, продукт гена MAPK12.

MAPK9 — цитозольная серин/треониновая протеинкиназа, семейства MAPK группы JNK, продукт гена MAPK9.

Контрольные точки клеточного цикла — это механизмы контроля в эукариотическом клеточном цикле, которые обеспечивают его правильное развитие. Каждая контрольная точка служит потенциальной точкой завершения клеточного цикла, во время которой оцениваются условия клетки, при этом продвижение через различные фазы клеточного цикла происходит только при соблюдении благоприятных условий. В клеточном цикле есть много контрольных точек, но три основных из них: контрольная точка G1, также известная как контрольная точка начала или ограничения или основная контрольная точка; контрольная точка G2/M; и переход от метафазы к анафазе, также известный как контрольная точка веретена. Прохождение через эти контрольные точки в значительной степени определяется активацией циклин-зависимых киназ регуляторными белковыми субъединицами, называемыми циклинами, различные формы которых продуцируются на каждой стадии клеточного цикла для контроля специфических событий, происходящих в нём.