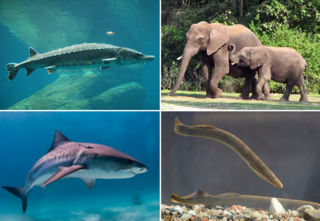

Позвоно́чные (лат. Vertebrata) — подтип хордовых животных. Доминирующая на земле и в воздушной среде группа животных. Обилие и разнообразие позвоночных делают их важным экологическим фактором.

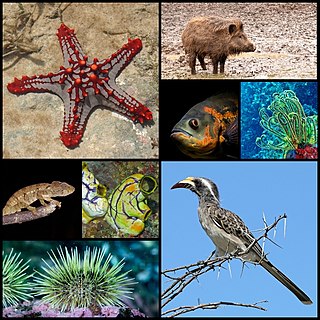

Вторичноро́тые (лат. Deuterostomia) — группа многоклеточных двусторонне-симметричных животных из клады Nephrozoa. К ним относятся иглокожие, полухордовые и хордовые.

Се́рдце — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам. Присутствует у всех живых организмов с развитой кровеносной системой, включая всех позвоночных, в том числе и человека. Сердце позвоночных состоит главным образом из сердечной, эндотелиальной и соединительной ткани. При этом сердечная мышца представляет собой особый вид поперечно-полосатой мышечной ткани, встречающейся исключительно в сердце. Сердце человека, сокращаясь в среднем 72 раза в минуту, на протяжении 66 лет совершит около 2,5 миллиардов сердечных циклов. Масса сердца у человека зависит от пола и обычно достигает 250—320 граммов у женщин и 300—360 граммов у мужчин.

Симпати́ческая не́рвная систе́ма — часть автономной (вегетативной) нервной системы, ганглии которой расположены на значительном расстоянии от иннервируемых органов. Активация вызывает возбуждение сердечной деятельности.

Эмбрио́н, или заро́дыш, — ранняя стадия развития живого организма, на которой он ещё находится в яйце или в матке. Термин «эмбрион», когда говорится о человеке, применяется к развивающемуся в утробе матери организму до конца восьмой недели с момента зачатия, с девятой недели он называется плодом.

Мы́шцы, также му́скулы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата. Выполняют различные движения, обеспечивая перемещение тела, поддержание позы, сокращение голосовых связок, дыхание и прочее. Мышечная ткань — упруга и эластична; состоит из миоцитов. Для мышц характерно утомление, которое проявляется при интенсивной работе или нагрузке.

Двусторо́нне-симметри́чные, или билатера́льные, или билате́рии (лат. Bilateria), — таксон, включающий настоящих многоклеточных животных, характеризующихся наличием передне-задней оси тела, систем органов и чётко определённой или истинной эндодермальной мезодермой.

Гистогенез — совокупность процессов, приводящих к образованию и восстановлению тканей в ходе индивидуального развития (онтогенеза). В образовании определенного вида тканей участвует тот или иной зародышевый листок. Например, мышечная ткань развивается из мезодермы, нервная — из эктодермы, и т. д. В ряде случаев ткани одного типа могут иметь различное происхождение, например, эпителий кожи имеет эктодермальное, а всасывающий кишечный эпителий — энтодермальное происхождение.

Миока́рд — мышечная ткань сердечного типа, основным гистологическим элементом которой является кардиомиоцит; соответствует среднему слою сердца и формирует толщу стенок желудочков и предсердий.

Гоноци́т или первичная половая клетка — эмбриональная клетка, из которой впоследствии могут образоваться сперматозоиды или яйцеклетки. Также гоноцитом могут называться любые клетки, участвующие в процессе гаметогенеза, и сами гаметы.

Эмбриогенез — физиологический процесс, в ходе которого происходит образование и развитие эмбриона; начальная стадия онтогенеза живых существ. Хотя явление эмбриогенеза известно как в растительном, так и в животном царствах, а также в царстве многоклеточных грибов, данная статья посвящена общим особенностям эмбриогенеза только у животных, с некоторым акцентом на особенности эмбриогенеза хордовых и позвоночных, в особенности млекопитающих.

Зародышевые листки — слои тела зародыша многоклеточных животных, образующиеся в процессе гаструляции и дающие начало разным органам и тканям. Учение о зародышевых листках, одно из основных обобщений в эмбриологии, сыграло большую роль в истории биологии.

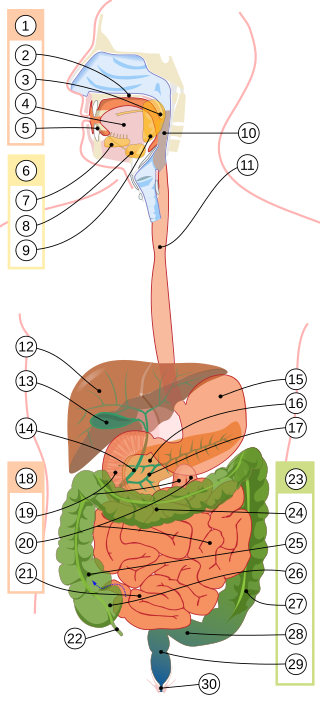

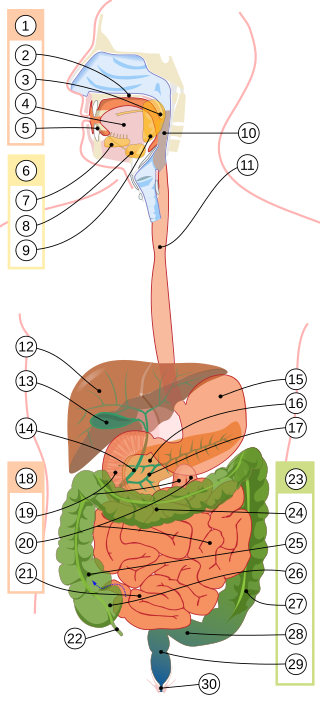

Пищеварительная система человека осуществляет переваривание пищи, всасывание продуктов расщепления через слизистую оболочку в кровь и лимфу, выведение непереваренных остатков.

Га́струла — стадия зародышевого развития многоклеточных животных, следующая за бластулой. Отличительной особенностью гаструлы является образование так называемых зародышевых листков — пластов (слоёв) клеток. У кишечнополостных на стадии гаструлы формируется два зародышевых листка: наружный — эктодерма и внутренний — энтодерма. У прочих групп многоклеточных животных на стадии гаструлы формируется три зародышевых листка: наружный — эктодерма, внутренний — энтодерма и средний — мезодерма. Процесс развития гаструлы называют гаструляция.

Экспрессия генов — процесс, в ходе которого наследственная информация от гена преобразуется в функциональный продукт — РНК или белок. Некоторые этапы экспрессии генов могут регулироваться: это транскрипция, трансляция, сплайсинг РНК и стадия посттрансляционных модификаций белков. Процесс активации экспрессии генов короткими двухцепочечными РНК называется активацией РНК.

Спланхнология — учение о внутренностях.

Внутренностями называют органы, которые преимущественно расположены в полостях тела: лица, шеи, грудной, брюшной и тазовой. Их также называют органами растительной жизни, так как они выполняют функции дыхания, питания, обмена веществ и размножения, что свойственно и растениям.

Плодовая мушка Drosophila melanogaster была введена в качестве модельного организма в генетические эксперименты Томасом Морганом в 1909 году и до настоящего времени является одним из самых любимых модельных организмов среди исследователей, изучающих эмбриональное развитие животных. Малый размер, быстрая смена поколений, высокая плодовитость, прозрачность эмбрионов — делают дрозофилу идеальным объектом для генетических исследований.

Органогенез — последний этап эмбрионального индивидуального развития, которому предшествуют оплодотворение, дробление, бластуляция и гаструляция.

Миоци́ты, или мы́шечные клетки — особый тип клеток, составляющий основную часть мышечной ткани. Миоциты представляют собой длинные, вытянутые клетки, развивающиеся из клеток-предшественников — миобластов.

Гистондеацетила́за 4 — белок, кодируемый у человека геном HDAC4, расположенным на 2-й хромосоме. Как и все ферменты группы гистондеацетилаз, близкой к сиртуинам, гистондеацетилаза 4 катализирует удаление ацетильных групп с остатков лизина в N-концевой части коровых гистонов, что изменяет структуру хроматина. Деацетилирование гистонов является одним из механизмов транскрипционной и эпигенетической регуляции, оказывает влияние на ход клеточного цикла и участвует в регуляции развития. Работа HDAC4 регулируется путём различных посттрансляционных модификаций и взаимодействий с разнообразными белками, иногда тканеспецифичными. Нарушение работы HDAC4 приводит к развитию многих заболеваний, в том числе раковых, поэтому ингибиторы HDAC4 могут иметь важное медицинское применение.