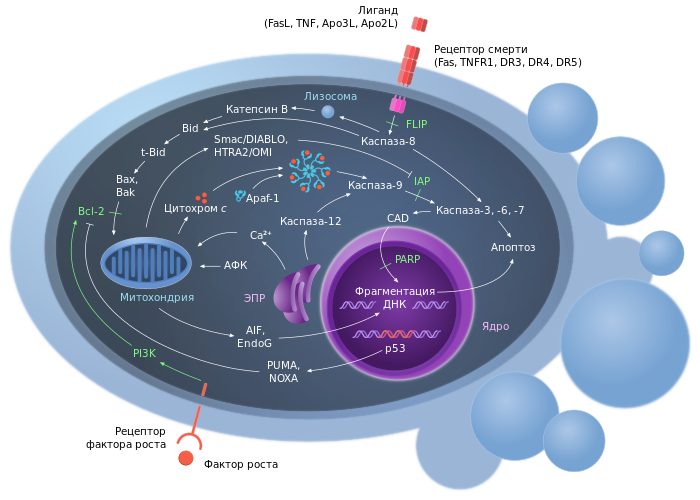

Апопто́з — регулируемый процесс программируемой клеточной гибели, в результате которого клетка распадается на отдельные апоптотические тельца, ограниченные плазматической мембраной. Фрагменты погибшей клетки обычно очень быстро фагоцитируются макрофагами либо соседними клетками, минуя развитие воспалительной реакции. Морфологически регистрируемый процесс апоптоза продолжается 1—3 часа. Одной из основных функций апоптоза является уничтожение дефектных клеток. В многоклеточных организмах апоптоз к тому же задействован в процессах дифференциации и морфогенеза, в поддержании клеточного гомеостаза, в обеспечении важных аспектов развития и функционирования иммунной системы. Апоптоз наблюдается у всех эукариотов, начиная от одноклеточных простейших и вплоть до высших организмов. В программируемой смерти прокариотов участвуют функциональные аналоги эукариотических белков апоптоза.

Кардиолипин — фосфолипид, который является важным компонентом внутренней мембраны митохондрий, липидный состав которой включает около 20 % кардиолипина. Кардиолипин во внутренней мембране митохондрий клеток млекопитающих и растительных клеток необходим для функционирования многочисленных ферментов, участвующих в энергетическом обмене. Кардиолипин также встречается в мембранах бактерий.

Регулятор апоптоза Bcl-2 — внутриклеточный белковый фактор, основной представитель семейства Bcl-2.

DDR1 — мембранный белок, фермент из надсемейства рецепторных тирозинкиназ, продукт гена DDR1.

CD30, также известный как TNFRSF8 — протеин клеточной мембраны из семейства рецепторов для Факторов некроза опухоли. CD30 может быть представлен в двух формах — мембранно-связанной и растворимой, секретируемой активированным лимфоцитом. Мембранно-связанная форма CD30 появляется на поверхности активированных Т и В клеток и её взаимодействие с сигнальными белками TRAF2 и TRAF5 приводит к активации NF-kB.

Гистондеацетилаза 1 — фермент, который у человека кодируется геном HDAC1 .

ATM — серин/треониновая протеинкиназа, которая рекрутируется и активируется двунитевыми разрывами ДНК. Эта киназа фосфорилирует несколько ключевых белков, которые инициируют остановку клеточного цикла, запускают репарацию ДНК или апоптоз. Некоторые из этих белков, в том числе p53, Сhk2 и вариантный гистон H2AX являются опухолевыми супрессорами. Белок кодируется геном ATM.

Прохибити́н — многофункциональный белок, кодируемый у человека геном PHB. Ген Phb выявлен у животных, грибов, растений и одноклеточных эукариот. На основе сходства с дрожжевыми PHB1 и PHB2 соответственно прохибитины делятся на два класса — прохибитины типа I и типа II. Все организмы, за исключением приматов и грызунов, имеют единственную копию гена прохибитина. Название происходит от изначального предположения об ингибиторной роли белка в клеточном цикле.

Возможный фактор транскрипции PML является супрессором опухоли белка, кодируемый у человека, геном PML .

Предполагаемая АТФ-зависимая РНК-геликаза DDX5, известная также как белок бокса DEAD 5 или РНК геликаза p68 — фермент, кодируемый у человека геном DDX5.

Бело́к-ингиби́тор ро́ста 1 — белок, кодируемый у человека геном ING1.

Регулятор семейства молекулярных шаперонов BAG 1 — белок, кодируемый у человека геном BAG1.

G-белок супрессор сигнального пути 2 — белок, который у человека кодируется геном GPS2.

Сурвивин, также бакуловирусный ингибитор мотива апоптозных повторов 5, сокращённо BIRC5 — белок, кодируемый у человека геном BIRC5.

Аноики́с — частный случай клеточной гибели путём апоптоза, которая наступает в ответ на неправильную адгезию клеток или её утрату. Правильная адгезия клетки ко внеклеточному матриксу необходима для того, чтобы понять, правильное ли место занимает клетка. Удаление клеток, потерявших связь со своим окружением, препятствует их связыванию с неправильным субстратом и дальнейшему росту. Таким образом, аноикис необходим для развития и поддержания гомеостаза тканей, а его неправильная регуляция имеет место при некоторых болезнях. Аноикис был описан у некоторых типов клеток, однако, судя по всему, клетки из различных тканей используют разные молекулярные пути, приводящие к аноикису.

НАДН-дегидрогена́зный ко́мплекс, также называемый ко́мплекс I или НАДН-убихино́н-оксидоредукта́за — первый мультибелковый комплекс дыхательной цепи переноса электронов. Множество копий комплекса расположены в мембранах прокариотических организмов, способных к кислородному дыханию и внутренних мембранах митохондрий эукариотических клеток. По отношению к белкам человека комплекс I часто называют НАДН-дегидрогеназой.

Экспортин 1 (XPO1), также известный как chromosomal maintenance 1 - эукариотический белок, который является представителем семейства импортинов-бета и опосредует экспорт белков, рРНК, мяРНК и некоторых иРНК из ядра.

Молекула клеточной адгезии эпителия (англ. Epithelial cell adhesion molecule; EpCAM, CD326) — мембранный белок, молекула клеточной адезии. Опосредует Ca2+-независимую межклеточную адгезию в эпителии. EpCAM участвует в переносе сигнала, клеточной миграции, пролиферации и дифференцировке.

Fas-рецептор, также известный как апоптозный антиген 1, кластер дифференцировки 95 (CD95) или член суперсемейства рецепторов фактора некроза опухолей 6 (TNFRSF6) — белок, который у людей кодируется геном FAS. Впервые Fas был идентифицирован с использованием моноклональных антител, полученных путём иммунизации мышей клеточной линией FS-7. Таким образом, название Fas происходит от FS-7-ассоциированного поверхностного антигена.

RAF1, или c-RAF — цитозольная серин/треониновая протеинкиназа семейства MAP3K. Продукт гена RAF1. Является частью сигнального пути ERK1/2 в качестве митоген-активируемой протеинкиназы MAP3K, которая действует ниже по каскаду семейства мембрано-связанных ГТФаз Ras. Raf1 — член семейства серин/треониновых протеинкиназ Raf.