Ультрафиоле́товое излуче́ние (ультрафиолетовые лучи, УФ-излучение) — электромагнитное излучение, занимающее спектральный диапазон между видимым и рентгеновским излучениями. Длины волн УФ-излучения лежат в интервале от 10 до 400 нм (7,5⋅1014—3⋅1016 Гц). Термин происходит от лат. ultra — сверх, за пределами и фиолетовый (violet). В разговорной речи может использоваться также наименование «ультрафиолет».

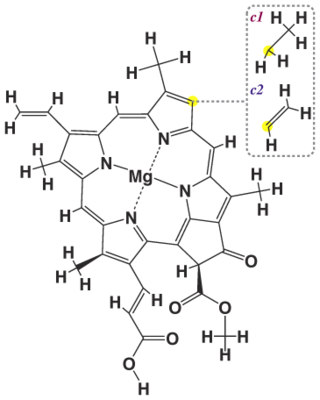

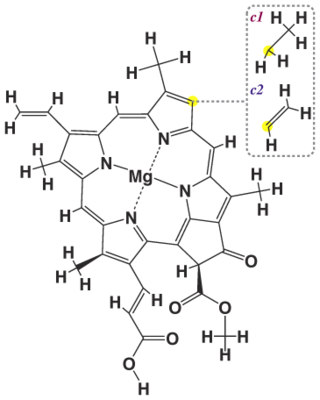

Хлорофи́лл — зелёный пигмент, окрашивающий хлоропласты растений в зелёный цвет. При его участии происходит фотосинтез. По химическому строению хлорофиллы — магниевые комплексы различных тетрапирролов. Хлорофиллы имеют порфириновое строение и близки гему. Хлорофилл зарегистрирован в качестве пищевой добавки Е140.

Фотоси́нтез — сложный химический процесс преобразования энергии видимого света в энергию химических связей органических веществ при участии фотосинтетических пигментов.

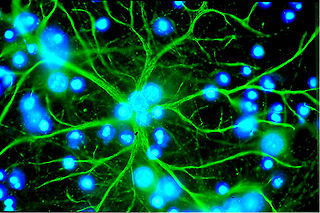

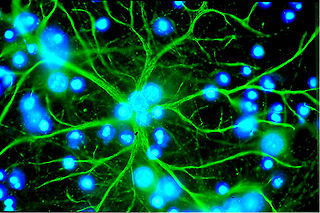

Астроцит — тип нейроглиальной клетки звёздчатой формы с многочисленными отростками. Совокупность астроцитов называется астроглией.

Па́лочки — один из двух типов фоторецепторов, периферических отростков светочувствительных клеток сетчатки глаза, названный так за свою цилиндрическую форму. В сетчатке глаза человека содержится приблизительно около 120 миллионов палочек. Размеры их невелики: длина палочек 0,06 мм, диаметр 0,002 мм. Это высокоспециализированные клетки, преобразующие световые раздражения в нервное возбуждение.

Биосинтез белка — это многостадийный процесс синтеза и созревания белков, протекающий в живых организмах. В биосинтезе белка выделяют два основных этапа: синтез полипептидной цепи из аминокислот, происходящий на рибосомах с участием молекул мРНК и тРНК (трансляция), и посттрансляционные модификации полипептидной цепи. Процесс биосинтеза белка требует значительных затрат энергии.

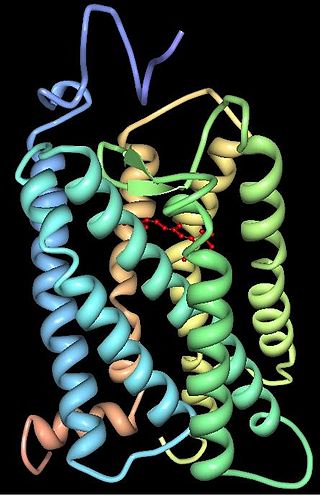

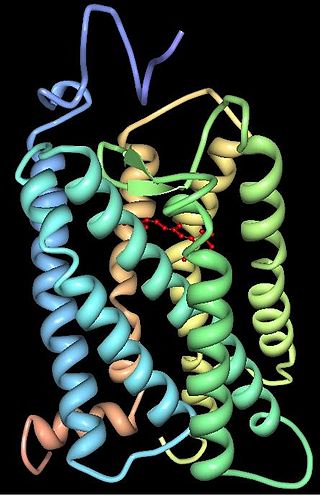

Родопси́н, зри́тельный пу́рпур — основной зрительный пигмент. Содержится в палочках сетчатки глаза морских беспозвоночных, рыб, почти всех наземных позвоночных и человека и по данным недавнего исследования в клетках кожи меланоцитах. Относится к сложным белкам хромопротеинам. Модификации белка, свойственные различным биологическим видам, могут существенно различаться по структуре и молекулярной массе. Светочувствительный рецептор клеток-палочек, представитель семейства А G-белоксопряженных рецепторов (GPCR-рецепторов).

Бе́та-кле́тка — одна из разновидностей клеток эндокринной части поджелудочной железы. Бета-клетки продуцируют гормон инсулин, понижающий уровень глюкозы крови.

Позитро́нно-эмиссио́нная томогра́фия — радионуклидный томографический метод исследования внутренних органов человека или животного. Метод основан на регистрации пары гамма-квантов, возникающих при аннигиляции позитронов с электронами. Позитроны возникают при позитронном бета-распаде радионуклида, входящего в состав радиофармпрепарата, который вводится в организм перед исследованием. Аннигиляция позитрона, остановившегося в веществе, с одним из электронов среды порождает два гамма-кванта с одинаковой энергией, разлетающихся в противоположные стороны по одной прямой. Большой набор детекторов, расположенных вокруг исследуемого объекта, и компьютерная обработка сигналов с них позволяет выполнить трёхмерную реконструкцию распределения радионуклида в сканируемом объекте. Почти всегда ПЭТ-томограф комбинируется с КТ- или МРТ-сканером.

Микротрубочки — белковые внутриклеточные структуры, входящие в состав цитоскелета.

Биопо́ле — псевдонаучная концепция, согласно которой существует совокупность «тонких» полей, генерируемых живыми организмами либо их органами; часто используется для объяснения парапсихологических явлений, в частности, терапевтического воздействия методами так называемого «бесконтактного массажа».

Роджер Тсиен — американский химик китайского происхождения, профессор кафедры химии и биохимии Калифорнийского Университета в Сан-Диего. В 2008 году был удостоен Нобелевской премии по химии «за открытие и работу над зелёным флуоресцентным белком» совместно с двумя другими химиками.

Относительная биологическая эффективность ионизирующих излучений - показатель, необходимый для количественной оценки качества излучения.

Проточная цитометрия — метод исследования дисперсных сред в режиме поштучного анализа элементов дисперсной фазы по сигналам светорассеяния и флуоресценции. Название метода связано с основным приложением, а именно, с исследованием одиночных биологических клеток в потоке.

СFSE — вещество, известное также под названием CFDA-SE, представляет собой интернализуемую флуоресцентную метку, способную пассивно проникать внутрь клетки. Само по себе это вещество бесцветно и не флуоресцирует до тех пор пока его ацетатные группы не будут расщеплены внутриклеточными эстеразами. После контакта с эстеразами CFSE превращается в сильнофлуоресцирующее вещество.

Люцифера́за — общий термин для класса окислительных ферментов, катализирующих реакцию, сопровождающуюся испусканием света, биолюминесценцией. Наиболее широко известна люцифераза светлячков, в частности, светлячка Photinus pyralis. В биологии широко используется в качестве лабораторного реагента люцифераза как правило из этого вида. Название фермента, также как и его субстрата люциферина, происходит от слова Люцифер («светоносец»).

Фикоэритри́н — дополнительный красный фотосинтетический пигмент, обнаруженный у цианобактерий и красных водорослей. Фикоэритрин, как и все фикобилипротеины состоит из белковой части, построенной из α- и β- частиц, организованных в виде шестиугольника и ковалентно связанной с хромофорами, называемыми фикобилинами. Фикоэритрины способны связываться с наибольшим количеством фикобилинов.

Флуоресценция нашла широкое применение в различных прикладных биологических и биомедицинских исследованиях. Это физическое явление, суть которого заключается в кратковременном поглощении кванта света флюорофором с последующей быстрой эмиссией другого кванта, который имеет свойства, отличные от исходного. Много направлений в биофизике, молекулярной и клеточной биологии возникли и развиваются именно благодаря внедрению новых методов, базирующихся на флуоресценции. Стоит отметить несколько примеров.

Шарль Филипп Леблон — канадский учёный, один из родоначальников современной клеточной биологии, основоположник авторадиографии.

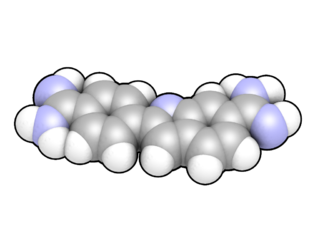

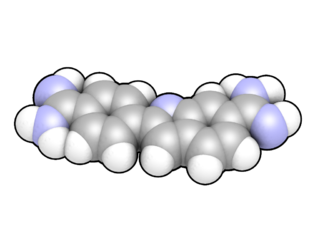

DAPI, или 4',6-диамидино-2-фенилиндол, представляет собой флуоресцентный краситель, который прочно связывается с богатыми аденином и тимином областями ДНК. Он широко используется в флуоресцентной микроскопии. Поскольку DAPI может проходить через интактную клеточную мембрану, его можно использовать для окрашивания как живых, так и фиксированных клеток, хотя он менее эффективно проходит через мембрану в живых клетках и, следовательно, служит маркером жизнеспособности мембраны.