Изобрази́тельное иску́сство или изобрази́тельные иску́сства — класс пространственных искусств, объединяющий живопись, скульптуру, графику, монументальное искусство и фотоискусство. Критерием их объединения на семиотическом уровне классификации «служит объёмность, трёхмерность или плоскостность, двухмерность создаваемых с их помощью образов. Именно этот признак и определяет сложившееся уже в далёком прошлом различение двух основных видов изобразительного искусства — живописи и скульптуры». В отличие от неизобразительных видов пластических искусств, в основе изобразительных лежит, как правило, узнаваемый образ действительности.

Жи́вопись — наиболее популярный и прославленный в европейской культуре вид изобразительного искусства, произведения которого создаются с помощью красок, наносимых на какую-либо твёрдую поверхность. Основным выразительным средством живописи является цвет.

Иску́сство — одна из наиболее общих категорий эстетики, искусствознания и художественной практики.

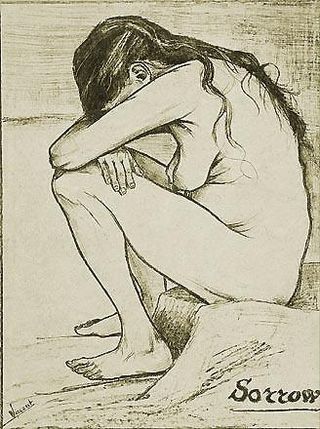

Гра́фика — вид изобразительного искусства, в котором основными изобразительными средствами (графическими) являются свойства изобразительной поверхности и тональные отношения линий, штрихов и пятен. Составной частью графики является рисунок.

Эмблема — условное изображение отвлечённого понятия, идеи в рисунке или пластике, содержание которых не может быть изображено непосредственно, иконически. Поэтому в семиотике эмблему относят к неиконическим, или условным знакам. В словаре В. И. Даля эмблема трактуется как символ, аллегорическое изображение; представительство, иносказание. Однако в таком определении смешиваются разные по смыслу понятия: аллегория, символ, эмблема. А. Н. Чудинов в Словаре иностранных слов, вошедших в состав русского языка (1910 года), вполне обоснованно поясняет: «эмблема — вещественное изображение какого-нибудь отвлеченного понятия».

Фотоискусство — основанное на технологиях фотографии искусство создания фотографии, отражающей творческое видение фотографа как художника. Считается одним из изобразительных искусств и занимает одно из ключевых мест в современной массовой культуре.

Картина в живописи — произведение изобразительного искусства, «относительно ограниченное от окружающей среды и предполагающее сосредоточенное, длительное восприятие с одной фиксированной точки зрения». Отсюда вторичные значения слова в эстетическом аспекте: «картинка, картинный» в смысле «прекрасный вид природы», красивый пейзаж; «картиниться — рисоваться, хорошиться, выставлять себя напоказ».

Рису́нок — изображение на плоскости, созданное графическими средствами.

Релье́ф — выпуклое изображение на плоскости, разновидность скульптуры, в которой изображение создаётся с помощью объёма, частично выступающего из плоскости фона. Создание рельефного изображения предполагает впечатление, что форма «приподнимается» над плоскостью фона. Отсюда этимология.

Барелье́ф — вид рельефной скульптуры, в котором изображение выступает над плоскостью фона не более, чем на половину своего объёма. Высокий рельеф называется горельефом, углублённый — контррельефом.

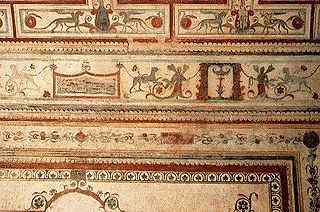

Гроте́ск — способ художественного формообразования, жанр в искусстве, в котором комически или трагикомически обобщаются и заостряются жизненные отношения посредством причудливого и контрастного сочетания реального и фантастического, правдоподобия и карикатуры, гиперболы и алогизма. Гротескность, в частности, присуща художественному мышлению Аристофана, Лукиана, Ф. Рабле, Л. Стерна, Э. Т. А. Гофмана, Н. В. Гоголя, М. Твена, Ф. Кафки, М. А. Булгакова, М. Е. Салтыкова-Щедрина, А. П. Платонова, В. Н. Войновича.

Культура России включает:

Худо́жник, худо́жница — человек, занимающийся изобразительным искусством. Однако художником часто называют человека, который работает не только в области изобразительного искусства, но и в иных видах художественного творчества, а также метафорически: художником своего дела в любых областях творческой деятельности. Поэтому более приемлемы другие определения: «творческая личность, искусник, мастер, наделённый художественным дарованием и творческим воображением».

Кончетто — философский и литературный термин, появившийся в эпоху итальянского Возрождения. В эпоху барокко XVII—XVIII веков приобрёл значение эстетической категории. В философском смысле — «мысль, замысел, понятие», в литературном — вычурная метафора, утончённая, неожиданная, иногда остроумная, иногда безвкусная аналогия.

Искусствове́дение, искусствозна́ние — род гуманитарных наук, комплекс дисциплин, изучающих искусство.

Колори́т — композиция цвета, хроматический (цветовой) строй, характер использования цветовых отношений, согласованность тонов хроматического ряда.

Компози́ция — одна из основных категорий художественного творчества. В самом общем значении — «наиболее сложный и совершенный тип структуры: художественно-образный». В отличие от рисунка, цвета, линии, объёма, пространства представляет собой не один из компонентов художественной формы, а художественно-образную, содержательно-формальную целостность, в которой все элементы органично связаны между собой. Иногда художественную композицию сравнивают с живым организмом, в котором органично соединены душа и тело. В упрощённом определении: «построение художественного произведения, обусловленное спецификой вида искусства, содержанием, назначением произведения и замыслом художника». Однако в последнем определении, во-первых, нивелируется значение композиционных закономерностей, общих для всех видов искусства, и не только изобразительных, в частности в музыке, поэзии, а во-вторых, понятие «построение» относится, скорее, к конструкции, смысл которой отличен от композиции, например в архитектуре. Так архитектурная композиция представляет собой содержательно-формальную целостность элементов, возникающую в результате художественно-образного переосмысления строительной конструкции. В живописи «композиция есть форма существования картины как таковой — как органического целого, как смыслового единства».

Гагик Гедеонович Овунц — советский, армянский композитор. Заслуженный деятель искусств Армянской ССР (1984).

Инве́нция — небольшие двух- и трёхголосные пьесы полифонического склада, написанные в различных видах полифонической техники: в виде имитации, канона, простого и сложного контрапункта. Иоганн Себастьян Бах писал инвенции и синфонии для своих учеников как приготовительные упражнения перед фугой для достижения полной самостоятельности пальцев и развития способности к исполнению сложной полифонической музыки на клавесине. Название для своих пьес композитор подобрал точно, так как его инвенции действительно полны выдумок, остроумных сочетаний и чередований голосов. Термин впервые был использован композитором Клеманом Жанекеном в XVI веке.

Инве́нция. В искусстве итальянского барокко второй половины XVI—XVII веков инвенцией называли идею, замысел, композицию, а также литературную программу изобразительной композиции, в которой подробно излагается сюжет, приводится иконография персонажей, объясняются атрибуты, аллегории, символы, девизы и эмблемы. Такие программы, ввиду особой сложности тем и сюжетов в искусстве барокко, по поручению заказчиков произведений составляли «инвенторы». Для такой работы требовались специальное образование, эрудиция, знание истории, мифологии и иконографии религиозных сюжетов. Близкое понятие — кончетто. Краткое изложение — абрегé.