Фотоси́нтез — сложный химический процесс преобразования энергии видимого света в энергию химических связей органических веществ при участии фотосинтетических пигментов.

Фотодыхание — стимулируемое светом выделение углекислого газа и поглощение кислорода у растений преимущественно с С3-типом фотосинтеза. Также под фотодыханием понимают биохимический путь, связанный с регенерацией одной молекулы 3-фосфоглицериновой кислоты (С3) из двух молекул гликолевой кислоты (С2) и лежащий в основе вышеописанного газообмена. Наличие биохимического механизма фотодыхания обусловлено значительной оксигеназной активностью РуБисКО, ключевого фермента цикла Кальвина.

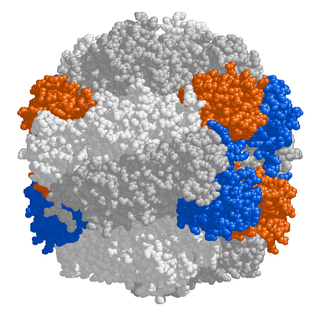

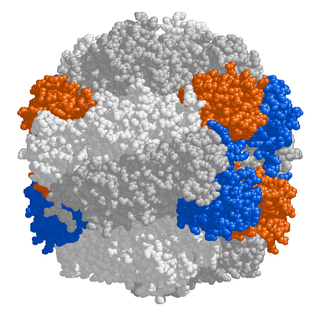

Рибулозобисфосфаткарбоксилаза, рубиско — фермент, катализирующий присоединение углекислого газа к рибулозо-1,5-бисфосфату на первой стадии цикла Кальвина, а также реакцию окисления рибулозобифосфата на первой стадии процесса фотодыхания. Является одним из важнейших ферментов в природе, поскольку играет центральную роль в основном механизме поступления неорганического углерода в биологический круговорот. Рибулозобисфосфаткарбоксилаза является основным ферментом листьев растений и поэтому считается наиболее распространённым ферментом на Земле.

Тилакоиды — ограниченные мембраной компартменты внутри хлоропластов и цианобактерий. В тилакоидах происходят светозависимые реакции фотосинтеза. Слово «тилакоид» происходит от греческого слова θύλακος, означающего «мешочек». Тилакоиды состоят из мембраны, окружающей просвет тилакоида. Тилакоиды хлоропластов часто имеют структуру, напоминающую стопку дисков. Эти стопки называют гранами. Граны соединены межграновыми или строматическими тилакоидами (ламеллами) в единое функциональное пространство.

Elysia chlorotica (лат.) — вид небольших морских брюхоногих моллюсков из семейства Plakobranchidae подкласса Heterobranchia. Это первое известное учёным животное, способное самостоятельно, подобно растениям, осуществлять процесс фотосинтеза, не используя симбиотических водорослей. Поскольку он не имеет своих хлоропластов, для осуществления фотосинтеза он интегрирует в свои клетки хлоропласты морской водоросли Vaucheria litorea, которую употребляет в пищу. Геном моллюска кодирует некоторые белки, необходимые хлоропластам для фотосинтеза.

Хлорофи́лл a — особая форма хлорофилла, используемая для оксигенного фотосинтеза. Сильнее всего поглощает свет в фиолетово-голубой и оранжево-красной части спектра. Этот пигмент жизненно необходим для фотосинтеза в клетках эукариот, цианобактерий и прохлорофитов из-за своей способности отдавать возбуждённые электроны в электрон-транспортную цепь. Хлорофилл a также является частью антенного комплекса и передаёт резонансную энергию, которая затем поступает в реакционный центр, где расположены специальные хлорофиллы P680 и P700.

Клептопласти́я — явление накопления хлоропластов водорослей в тканях организма, питающегося ими. Водоросли, за исключением хлоропластов, при этом перевариваются, но хлоропласты какое-то время фотосинтезируют, и продукты фотосинтеза используются хозяином.

Светособирающие комплексы — пигмент-белковые комплексы фотосинтезирующих организмов, локализованные в фотосинтетических мембранах и выполняющие функцию первичного поглощения квантов света с последующей миграцией энергии возбуждения к реакционным центрам фотосистем. Также они обеспечивают тонкую настройку фотосинтетического аппарата и участвуют в его защите от фотоповреждений.

Фотосисте́ма I, или пластоциани́н-ферредокси́н-оксидоредукта́за — второй функциональный комплекс электрон-транспортной цепи (ЭТЦ) хлоропластов. Он принимает электрон от пластоцианина и, поглощая световую энергию, формирует сильный восстановитель П700, способный через цепь переносчиков электронов осуществить восстановление НАДФ+. Таким образом, при участии ФСI синтезируется источник электронов (НАДФН) для последующих реакций восстановления углерода в хлоропластах в цикле Кальвина. Кроме того, ФСI может осуществлять циклический транспорт электронов, сопряжённый с синтезом АТФ, обеспечивая дополнительный синтез АТФ в хлоропластах.

Терминальная оксидаза, или альтернативная оксидаза пластид, — фермент, который находится на стромальной стороне тилакоидной мембраны в хлоропластах растений и водорослей и внутриклеточных впячиваниях цитоплазматической мембраны цианобактерий. Впервые гипотеза о его существовании была высказан в 1982 году, и подтвердилась годами позже, после открытия в мембране тилакоида фермента, аминокислотная последовательность которого была сходной с таковой у альтернативной оксидазы митохондрий. Обе оксидазы произошли от общего предшественника — белка прокариот, и настолько схожи в структурном и функциональном плане, что помещённая в тилакоид альтернативная оксидаза может заменить выключенную терминальную оксидазу.

Фотосисте́ма II (втора́я фотосисте́ма, фотосисте́ма два, ФСII), или H2O-пластохиноноксидоредуктаза — первый функциональный комплекс электрон-транспортной цепи (ЭТЦ) хлоропластов. Он расположен в мембранах тилакоидов всех растений, водорослей и цианобактерий. Поглощая энергию света в ходе первичных фотохимических реакций, он формирует сильный окислитель — димер хлорофилла a (П680+), который через цепь окислительно-восстановительных реакций способен вызвать окисление воды.

Цитохро́м-b6f-ко́мплекс, или пластохинолпластоцианинредукта́за — мультибелковый комплекс, который осуществляет окисление пластохинолов и восстановление белка пластоцианина, обеспечивая, таким образом, транспорт электронов между реакционными центрами фотосистемы I (ФСI) и фотосистемы II (ФСII). Он восстанавливает маленький водорастворимый белок пластоцианин, который переносит электрон к ФСII. Аналогичную реакцию катализирует цитохром-bc1-комплекс электрон-транспортной цепи митохондрий. Цитохром-b6f-комплекс присутствует в тилакоидной мембране хлоропластов растений, водорослей и цианобактерий. Он функционально объединяет две фотосистемы в единую цепь переноса электронов от воды к НАДФ+, то есть является участником нециклического потока электронов. Кроме того, цитохромный комплекс вовлечён в циклический транспорт электронов, осуществляемый фотосистемой I.

Нефотохимическое тушение — механизм защиты фотосинтетического аппарата от света высокой интенсивности, используемый растениями и водорослями. Суть процесса заключается в поглощении избыточной энергии (тушении) синглетного возбужденного хлорофилла молекулой-акцептором с последующим переходом этой молекулы в основное энергетическое состояние при помощи усиленной внутренней конверсии. Благодаря внутренней конверсии избыточная энергия возбуждения рассеивается в виде тепла, то есть расходуется на молекулярные колебания. Нефотохимическое тушение есть почти у всех фотосинтезирующих эукариот и цианобактерий. Оно помогает регулировать и защищать фотосинтетический аппарат в условиях, когда поглощается больше света, чем может быть непосредственно использовано в фотосинтезе.

Под эволюцией фотосинтеза понимают исторический путь происхождения и последующего развития фотосинтеза или последовательное становление и изменение процесса преобразования солнечной энергии в химическую для синтеза сахаров из углекислого газа, с выделением кислорода в качестве побочного продукта.

Фотофосфорили́рование — процесс синтеза АТФ из АДФ за счёт энергии света. Как и в случае окислительного фосфорилирования, энергия света расходуется на создание протонного градиента на мембране тилакоидов или клеточной мембране бактерии, который затем используется АТФ-синтазой. Фотофосфорилирование — очень древняя форма фотосинтеза, которая есть у всех фототрофных эукариот, бактерий и архей. Различают два типа фосфорилирования — циклическое, сопряжённое с циклическим потоком электронов в электрон-транспортной цепи, и нециклическое, сопряжённое с прямым потоком электронов от H2O к НАДФ+ в случае эукариот или другого донора электрона в случае бактерий, например, H2S. Как разновидность нециклического типа выделяют псевдоциклическое фотофосфорилирование, при котором акцептором электронов служит кислород.

Фотосистема представляет собой функциональную и структурную единицу белковых комплексов, которые осуществляют первичные фотохимические реакции фотосинтеза: поглощение света, преобразование энергии и перенос электронов. Фотосистемы находятся в тилакоидной мембраны растений, водорослей и цианобактерий, либо в цитоплазматической мембране фотосинтезирующих бактерий. В общем случае все фотосистемы подразделяют на два типа — подобные фотосистеме II и подобные фотосистеме I.

Фотоингибирование — индуцируемое светом снижение фотосинтетической активности растений, водорослей или цианобактерии. Фотосистема II (ФСII) более чувствительна к свету, чем другие фотосинтетические машины, поэтому большинство исследователей определяют термин как светоиндуцируемое повреждения ФСII. В живых организмах, поврежденные избыточным освещением фотосистемы II постоянно репарируются за счёт деградации и синтеза белка D1 фотосинтетического реакционного центра ФСII. Понятие фотоингибирование также используется в более широком смысле, в значении «динамическое фотоингибирование», чтобы описать все реакции, которые приводят к снижению эффективности фотосинтеза, когда растения подвергаются воздействию света.

Комплекс Фенны — Мэттьюса — Олсона (ФМО) — интегральная антенна светособирающего комплекса зелёных серных бактерий, которая опосредует передачу энергии возбуждения от хлоросом к встроенным в мембрану бактериальным реакционным центрам (РЦ).

НАДН-дегидрогена́зный ко́мплекс хлоропла́стов — мультибелковый комплекс электронотранспортной цепи фотосинтеза, расположенный в тилакоидной мембране пластид высших растений и водорослей. Комплекс окисляет ферредоксин и восстанавливает молекулы пластохинона, которые высвобождаются в мембрану. При этом энергия окисленного восстановительного эквивалента расходуется на перенос протонов из стромы хлоропласта в люмен тилакоида с образованием протонного градиента. Показано большее сходство НАДН-дегидрогеназного комплекса хлоропластов с цианобактериальным НАДН дегидрогеназным комплексом (NDH-1), чем с митохондриальным комплексом I.

C4-фотосинтез, или цикл Хэтча — Слэка, — путь связывания углерода, характерный для высших растений, первым продуктом которого является четырёхуглеродная щавелевоуксусная кислота, а не трёхуглеродная 3-фосфоглицериновая кислота, как у большинства растений с обычным C3-фотосинтезом.