Виртуа́льная части́ца — объект, который характеризуется почти всеми квантовыми числами, присущими одной из реальных элементарных частиц, но для которого нарушена свойственная последней связь между энергией и импульсом частицы. Понятие о виртуальных частицах возникло в квантовой теории поля. Такие частицы, родившись, не могут «улететь на бесконечность», они обязаны либо поглотиться какой-либо частицей, либо распасться на реальные частицы. Известные в физике фундаментальные взаимодействия протекают в форме обмена виртуальными частицами.

Зако́н Куло́на — экспериментальный физический закон, являющийся одним из основных законов электростатики, который описывает величину действующей между двумя электрически заряженными точечными частицами силы в состоянии покоя в вакууме. Эту электрическую силу условно называют электростатической или кулоновской силой. Хотя закон был известен и раньше, впервые он был проверен и опубликован в 1785 году французским физиком Шарлем Кулоном, по имени которого был назван. Закон Кулона послужил началу развития теории электромагнетизма, поскольку он позволял осмысленно обсуждать количество электрического заряда в объекте изучения.

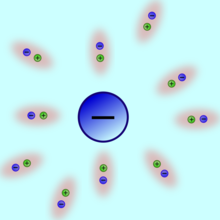

Электромагни́тное взаимоде́йствие или электромагнетизм — одно из четырёх фундаментальных взаимодействий. Существует между частицами, обладающими электрическим зарядом. С современной точки зрения электромагнитное взаимодействие между заряженными частицами осуществляется не прямо, а только посредством электромагнитного поля.

Уравне́ния Ма́ксвелла — система уравнений в дифференциальной или интегральной форме, описывающих электромагнитное поле и его связь с электрическими зарядами и токами в вакууме и сплошных средах. Вместе с выражением для силы Лоренца, задающим меру воздействия электромагнитного поля на заряженные частицы, эти уравнения образуют полную систему уравнений классической электродинамики, называемую иногда уравнениями Максвелла — Лоренца. Уравнения, сформулированные Джеймсом Клерком Максвеллом на основе накопленных к середине XIX века экспериментальных результатов, сыграли ключевую роль в развитии представлений теоретической физики и оказали сильное, зачастую решающее влияние не только на все области физики, непосредственно связанные с электромагнетизмом, но и на многие возникшие впоследствии фундаментальные теории, предмет которых не сводился к электромагнетизму.

Магни́тный монопо́ль — гипотетическая элементарная частица, обладающая ненулевым магнитным зарядом — точечный источник радиального магнитного поля. Магнитный заряд является источником статического магнитного поля совершенно так же, как электрический заряд является источником статического электрического поля.

Энергия (уровень) Фе́рми системы невзаимодействующих фермионов — это увеличение энергии основного состояния системы при добавлении одной частицы. Энергия Ферми эквивалентна химическому потенциалу системы в её основном состоянии при абсолютном нуле температур. Энергия Ферми может также интерпретироваться как максимальная энергия фермиона в основном состоянии при абсолютном нуле температур. Энергия Ферми — одно из центральных понятий физики твёрдого тела.

Магнитоста́тика — раздел классической электродинамики, в котором изучаются свойства стационарного магнитного поля, рассматриваются способы расчета магнитного поля постоянных токов и анализируется взаимодействие токов посредством создаваемых ими полей.

Лэ́мбовский сдвиг — различие между энергиями стационарных состояний  и

и  атома водорода и водородоподобных ионов, обусловленное взаимодействием атома с нулевыми флуктуациями электромагнитного поля. Экспериментальное изучение смещения уровней атома водорода и водородоподобных ионов представляет фундаментальный интерес для проверки теоретических основ квантовой электродинамики.

атома водорода и водородоподобных ионов, обусловленное взаимодействием атома с нулевыми флуктуациями электромагнитного поля. Экспериментальное изучение смещения уровней атома водорода и водородоподобных ионов представляет фундаментальный интерес для проверки теоретических основ квантовой электродинамики.

В квантовой физике золотое правило Ферми — это формула, которая использует временную теорию возмущений в нерелятивистской квантовой механике и описывает скорость перехода их одного собственного состояния энергии квантовой системы к группе собственных состояний энергии в непрерывном спектре (континууме) в результате слабого возмущения. Эта скорость перехода фактически не зависит от времени и пропорциональна силе связи между начальным и конечным состояниями системы, а также плотности состояний. Золотое правило Ферми также применимо, когда конечное состояние дискретно, то есть оно не является частью континуума, если в процессе имеет место некоторая декогеренция, например релаксация или столкновение атомов, или шум в возмущении, и в этом случае плотность состояний заменяется выражением, учитывающим конечное время жизни.

Уравне́ние Пуассо́на — эллиптическое дифференциальное уравнение в частных производных, которое описывает

- электростатическое поле,

- гравитационное поле,

- стационарное поле температуры,

- поле давления,

- поле потенциала скорости в гидродинамике.

А́том водоро́да — физико-химическая система, состоящая из атомного ядра, несущего элементарный положительный электрический заряд, и электрона, несущего элементарный отрицательный электрический заряд. В состав атомного ядра, как правило, входит протон или протон с одним или несколькими нейтронами, образуя изотопы водорода. Электрон образует электронную оболочку; наибольшая вероятность обнаружения электрона в единичном объёме наблюдается для центра атома. Интегрирование по сферическому слою показывает, что наибольшая вероятность обнаружения электрона в единичном слое соответствует среднему радиусу, равному боровскому радиусу  ангстрема.

ангстрема.

Поверхностные состояния, — электронные состояния, пространственно локализованные вблизи поверхности твёрдого тела.

Бо́ровская моде́ль а́тома — полуклассическая модель атома, предложенная Нильсом Бором в 1913 г. За основу он взял планетарную модель атома, выдвинутую Эрнестом Резерфордом. Однако, с точки зрения классической электродинамики, электрон в модели Резерфорда, двигаясь вокруг ядра, должен был бы излучать энергию непрерывно и очень быстро и, потеряв её, упасть на ядро. Чтобы преодолеть эту проблему, Бор ввёл допущение, суть которого заключается в том, что электроны в атоме могут двигаться только по определённым (стационарным) орбитам, находясь на которых они не излучают энергию, а излучение или поглощение происходит только в момент перехода с одной орбиты на другую. Причём, стационарными являются лишь те орбиты, при движении по которым момент количества движения электрона равен целому числу постоянных Планка:  .

.

Водородоподо́бный а́том или водородоподо́бный ио́н представляет собой любое атомное ядро, которое имеет один электрон и, следовательно, является изоэлектронным атому водорода. Эти ионы несут положительный заряд  , где

, где  — зарядовое число ядра. Примерами водородоподобных ионов являются He+, Li2+, Be3+ и B4+. Поскольку водородоподобные ионы представляют собой двухчастичные системы, взаимодействие которых зависит только от расстояния между двумя частицами, их (нерелятивистское) уравнение Шредингера и (релятивистское) уравнение Дирака имеют решения в аналитической форме. Решения являются одноэлектронными функциями и называются водородоподобными атомными орбиталями.

— зарядовое число ядра. Примерами водородоподобных ионов являются He+, Li2+, Be3+ и B4+. Поскольку водородоподобные ионы представляют собой двухчастичные системы, взаимодействие которых зависит только от расстояния между двумя частицами, их (нерелятивистское) уравнение Шредингера и (релятивистское) уравнение Дирака имеют решения в аналитической форме. Решения являются одноэлектронными функциями и называются водородоподобными атомными орбиталями.

Обменное взаимодействие — взаимодействие тождественных частиц в квантовой механике, приводящее к зависимости значения энергии системы частиц от её полного спина. Представляет собой чисто квантовый эффект, исчезающий при предельном переходе к классической механике.

Квантоворазмерный эффект Штарка (КЭШ) — эффект наблюдаемый в наноразмерных полупроводниковых гетероструктурах, выражающийся в смещении спектра поглощения/испускания при приложении электрического поля. В отсутствие поля электроны и дырки могут занимать в квантовой яме лишь дискретный набор энергетических уровней. Следовательно, только свет с дискретным набором значений энергии может быть поглощён или испущен системой. При приложении электрического поля, электронные уровни сдвигаются к более низкими значениям энергии, а дырочные уровни к более высоким, что и выражается в уменьшении энергии поглощения и испускания системы. Кроме того, наклон валентной зоны и зоны проводимости в электрическом поле ведёт к пространственному разделению зарядов, что означает уменьшение интеграла перекрытия, и следовательно, согласно Золотому правилу Ферми, ведёт к уменьшению коэффициента поглощения/испускания.

Парадоксы электрона — парадоксы классической электродинамики, вытекающие из предположения о точечном характере электрона. Если предположить наличие конечных размеров у электрона, то электрон должен быть либо абсолютно твёрдым, либо сжимаемым телом. Существование абсолютно твердых тел невозможно вследствие требования релятивистской инвариатности теории относительности. Если предположить, что электрон сжимаем, то должны существовать возбуждённые состояния электрона, а на опыте они не обнаружены. Другой проблемой протяженного электрона является необходимость использования неэлектромагнитных сил, препятствующих кулоновскому отталкиванию. В результате нарушается релятивистская инвариантность теории.

Лагранжиан Гейзенберга — Эйлера описывает нелинейную динамику электромагнитного поля в вакууме. Был впервые получен Вернером Гейзенбергом и Гансом Эйлером в 1936 году для учёта влияния эффектов квантовой электродинамики на свободное электромагнитное поле через рождение пар виртуальных электронов-позитронов.