Средневеко́вая филосо́фия, филосо́фия Средневеко́вья — исторический этап развития западной философии, охватывающий период с V по XV века. Характеризуется теоцентричностью взглядов.

Уи́льям О́ккам — английский философ, францисканский монах из Оккама, маленькой деревни в графстве Суррей в Южной Англии. Сторонник крайнего номинализма, считал, что существует только индивидуальное, а универсалии существуют только благодаря абстрактному мышлению в человеческом уме, а помимо этого не обладают никакой метафизической сущностью. Считается одним из отцов современной эпистемологии и современной философии в целом, а также одним из величайших логиков всех времён.

Универсалия — термин средневековой философии, обозначающий общие понятия.

Псе́вдо-Диони́сий Ареопаги́т — неизвестный автор сборника (корпуса) богословских сочинений на греческом языке, получившего название «Ареопагитики», «Ареопагитик», «Ареопагитского корпуса» и приписывавшегося жившему в I веке н. э. ученику апостола Павла Дионисию Ареопагиту.

Исиха́зм — христианское мистическое мировоззрение, древняя традиция духовной практики, составляющая основу православного аскетизма.

Григо́рий Палама́ — архиепископ Фессалоникийский, христианский мистик, богослов и философ, систематизатор и создатель философского обоснования практики исихазма, отец и учитель Церкви.

Фаво́рский свет — согласно текстам Нового Завета, таинственный Божественный свет в момент Преображения Иисуса Христа, описанного в евангельских текстах

Бонавенту́ра, настоящее имя Джова́нни Фида́нца — средневековый теолог, францисканский схоласт, генерал францисканского ордена, кардинал, именуемый серафическим доктором. Католической церковью причислен к лику святых и к учителям церкви (1587).

Аристотели́зм — система мышления, которая строится на принципах учения Аристотеля, особенно в области личной и общественной этики, политики и толкования свойственных человеку благ. Этические принципы Аристотеля наиболее полно выражены в одном из его известных произведений — Никомаховой этике. Работы Аристотеля первыми приняли и развивали перипатетики, позже неоплатоники, которые написали много комментариев к его трудам. В исламском мире, книги Аристотеля, переведённые на арабский язык, благодаря Аль-Кинди, Аль-Фараби, Ибн Сине и Ибн Рушду стали главной частью ранней исламской философии.

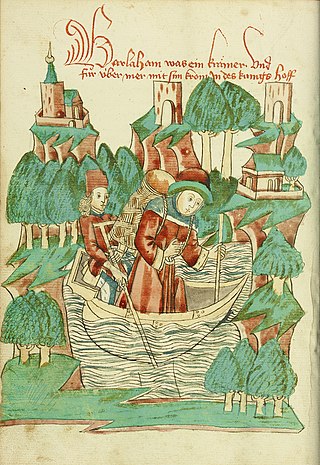

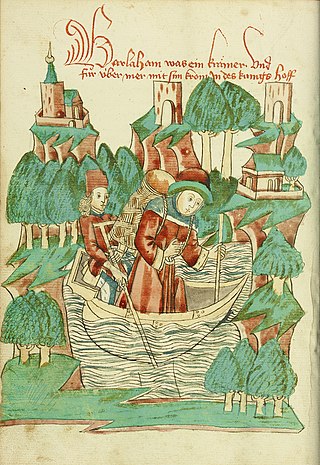

Варлаа́м Калабрийский — калабрийский монах, писатель, философ и богослов, закончивший свои дни в лоне Римско-католической церкви в сане епископа Джераче.

Экземпляризм , термин схоластической философии, используемый Бонавентурой и Фомой Аквинским в учении о сотворении мира Богом по изначальному образу и подобию, возникновение «многого из единого» (индивидуация), подобие Бога твари.

Томи́зм — ведущее направление в католической мысли.

Неотоми́зм — официальная философия католицизма с 1879 по 1962, современная версия томизма, который представляет собой христианскую адаптацию философии Аристотеля.

Блаже́нное ви́дение в христианстве — сверхъестественный акт сотворённого разума, посредством которого ангелы и души усопших праведников обретают непосредственное и ясное познание Бога.

Димитрий Кидонис — учёный грек XIV века, латинист, родом из Фессалоник; был близким другом и советником императора Иоанна Кантакузина. Брат Прохора Кидониса.

Антонио Франческо Давиде Амброждо Розмини-Сербати — итальянский философ и священник Римско-католической церкви, причисленный к лику блаженных (2007).

Хавье́р (Ксавье́р) Суби́ри — испанский философ, оказавший существенное влияние на своих современников: испанскую философскую мысль и теологию.

Григо́рий Аки́ндин — византийский религиозный деятель болгарского происхождения, богослов, монах, поэт, один из главных участников варлаамитского движения, родом из Македонии.

Фома́ Акви́нский — средневековый итальянский философ и теолог, самый известный ученик Альберта Великого, получивший почетный титул Учитель Ангелов.

Боже́ственная простота́ — один из божественных атрибутов, в теистических учениях обозначающий, что Бог есть абсолютно простое существо, в котором совершенно отсутствует какая-либо физическая или метафизическая сложность. Впервые понятие о божественной простоте появилось в древнегреческой философии, учение о ней развивали Платон, Аристотель и Плотин. От них концепцию позаимствовали латинские и греческие Отцы Церкви, пытавшиеся связать её с догматом о Троице.