Непарнокопытные, или непарнопалые, (лат. Perissodactyla) — отряд крупных наземных плацентарных млекопитающих. В отличие от парнокопытных (Artiodactyla), для них характерно нечётное число пальцев, образующих копыта. Отряд содержит три современных семейства — лошадиных (Equidae), носороговых (Rhinocerotidae) и тапировых (Tapiridae), которые вместе насчитывают 18 видов. Родство этих внешне весьма отличающихся друг от друга семейств впервые установил зоолог Ричард Оуэн в XIX веке, придумав также название «непарнокопытные».

Утконо́с — водоплавающее млекопитающее отряда однопроходных, обитающее в Австралии. Это единственный современный представитель семейства утконосовых (Ornithorhynchidae); вместе с ехидновыми образует отряд однопроходных (Monotremata) — млекопитающих, по ряду признаков напоминающих рептилий и цинодонтов. Это уникальное животное является одним из символов Австралии; оно изображено на реверсе австралийской монеты в 20 центов.

Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий. Динозавры возникли в триасовом периоде, между 243 млн и 233,23 млн лет назад, и стали доминирующими наземными позвоночными после триасово-юрского вымирания 201 млн лет назад; их доминирование продолжалось на протяжении остальной части мезозойской эры, в течение юрского и мелового периодов. Хотя традиционно динозавры рассматривались как полностью вымершая группа в ранге надотряда, большинство современных специалистов придерживается принципов кладистической классификации, в соответствии с которыми птицы являются ныне живущими оперёнными динозаврами из клады теропод, возникшими во время позднеюрской эпохи, либо в меловом периоде, и, в отличие от всех остальных динозавров, пережившими мел-палеогеновое вымирание 66 млн лет назад. Условно всех динозавров, за исключением птиц, называют нептичьими динозаврами.

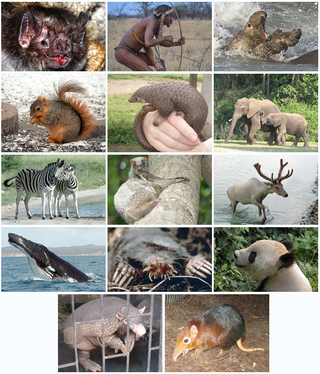

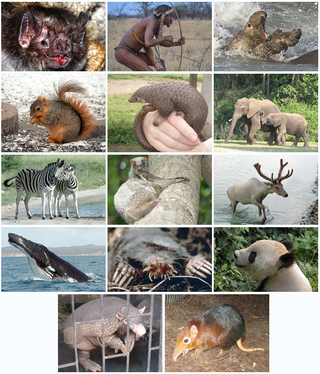

Плацента́рные (лат. Placentalia, от placenta ‘плацента’, буквально: пирог) — наиболее обширная группа млекопитающих. По современным представлениям, рассматривается как кроновая группа для тотальной группы эутериев (Eutheria) — сестринской кладе по отношению к кладе метатериев. В известных классификациях млекопитающих либо не приписывают кладе Placentalia определённого ранга, либо трактуют её как таксон, ранг которого определяют по-разному.

Однопрохо́дные, или яйцекладу́щие (устар. «яйцеродные», лат. Monotremata), — единственный современный отряд в подклассе первозверей.

Шерсти́стый носоро́г, или волоса́тый носоро́г , — вид вымерших млекопитающих из семейства носороговых отряда непарнокопытных. Обитал на обширных открытых пространствах Европы и Азии в плейстоцене и раннем голоцене, окончательно исчезнув 14—8 тыс. лет назад. Значительная часть периода существования этого животного пришлась на время последнего в истории Земли оледенения. Шерстистый носорог был типичным представителем так называемой мамонтовой фауны. Основными причинами его вымирания считаются изменение климата и связанные с ним перемены во флоре, а также охота первобытных людей.

Хищные сумчатые (лат. Dasyuromorphia) — отряд австралазийских сумчатых (Marsupialia). Большинство сумчатых, питающихся мясом, относятся к этому отряду. Многие виды европейские поселенцы назвали по знакомым им плацентарным млекопитающим, обитающим в Старом Свете. В действительности никакого родства между этими видами и их плацентарными тёзками не существует, а внешняя схожесть — следствие конвергентной эволюции.

Сире́ны, или морски́е коро́вы (лат. Sirenia), — отряд растительноядных плацентарных млекопитающих, живущих в воде. Прародиной сирен, предположительно, является Африка, а их ближайшими родственниками — хоботные и даманы.

Эласмотерии — род вымерших млекопитающих из семейства носороговых, обитавших в Евразии с плиоцена до плейстоцена. Отличались крупными размерами. Главная особенность — крупный куполообразный вырост на лбу. Некоторые учёные считают, что на нём находился длинный и толстый рог. В то же время, кости купола очень тонкие, а сам купол имеет губчатую структуру. Ро́га на тонких носовых костях, возможно, не было, или же он в реальности был небольшим. Ноги трёхпалые, довольно стройные. Зубы очень высокие, приспособленные к какой-то растительной пище, перемешанной с абразивными частицами. Существовало несколько видов, живших с плиоцена до конца плейстоцена. Известны вероятные наскальные изображения.

Сумчатый саблезубый тигр или тилакосмил , — род вымерших метатериевых млекопитающих из семейства Thylacosmilidae отряда Sparassodonta, близкого к сумчатым.

Гасто́рнисы — род вымерших крупных нелетающих птиц, существовавший с палеоцена до среднего эоцена. Ископаемые остатки обнаружены в Европе. Из Европы, вероятно затем распространились в Азии и Северной Америке, где обитали подобные птицы, отнесённые к роду диатрим (Diatryma). Сейчас принято считать, что они входят в род гасторнисов. В Южной Америке в тот же период существовали внешне похожие на гасторнисов фороракосовые.

Астрапоте́рии (лат. Astrapotheria, от др.-греч. ἀστρᾰπή — молния и θηρίον — зверь) — отряд вымерших растительноядных млекопитающих из клады Sudamericungulata надотряда афротериев (Afrotheria). Ранее включались в надотряд южноамериканских копытных (Meridiungulata). Обитали от 60 до 10 миллионов лет назад в Южной Америке, а также в Антарктике. По всей вероятности, астрапотерии являются сестринской группой ксенунгулятов.

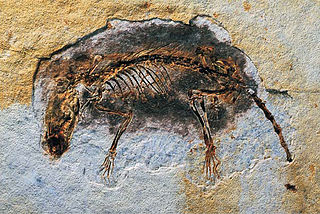

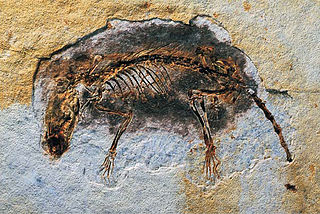

Эомайя — вид вымерших млекопитающих из клады Eutheria, типовой и единственный в роде Eomaia. Ископаемые остатки обнаружены в отложениях мелового периода в провинции Ляонин (КНР). До открытия юрамайи, эомайя считалась древнейшим известным представителем клады Eutheria.

Синоде́льфис — род вымерших млекопитающих, известный с раннемеловой эпохи.

Акристатерий — вид вымерших млекопитающих из клады Eutheria — предков плацентарных. Типовой и единственный вид в роде Acristatherium. Ископаемые остатки обнаружены в нижнемеловых отложениях Луцзятунь формации Исянь.

Фрутафоссор — ископаемый род млекопитающих позднего юрского периода с неясным классификационным положением, известный по единственному представителю Fruitafossor windscheffeli. Обитал на территории штата Колорадо в США около 150 млн лет назад.

Amblyrhiza (лат.) — род вымерших грызунов из клады Caviomorpha, известный по одному виду — Amblyrhiza inundata. Ископаемые остатки гигантских грызунов найдены на Ангилье и соседних островах из группы Малых Антильских островов, где они обитали 130—170 тысяч лет назад, по-видимому, исчезнув в результате колебаний уровня мирового океана, приведших к катастрофическому сокращению площади их ареала; согласно более ранней точке зрения, последние представители рода могли дожить на островах до XVII века.

Вымирание в четвертичном периоде — массовое вымирание живого мира в четвертичном периоде эры кайнозоя. Началось в позднем плейстоцене, в Австралии — около 50 тыс. лет назад, в Америке — 15 тыс. лет назад, совпав по времени с расселением по планете человека разумного. Возможные основные причины вымирания — антропогенное воздействие и изменение климата. Отличается высокой скоростью исчезновения видов по всему земному шару. Особенно пострадала мегафауна — наземные животные тяжелее 45 килограммов. Основное отличие от других, более ранних вымираний, это некомпенсированные вымирания крупных видов наземных травоядных, которые могли быть и были удобной добычей для человека.

Литро́накс — род тероподных динозавров семейства тираннозаврид, чьи ископаемые остатки найдены в слоях кампанского яруса на территории штата Юты (США). В род включают типовой и единственный вид Lythronax argestes. Родовое название состоит из двух греческих слов: lythron — «кровавый» и anax — «король». Это был крупный, умеренно сложённый бипедальный хищник, который мог вырастать до 7,4 метра в длину и достигать массы в 2,5 тонны.

Aegotheles novaezealandiae (лат.) — вид вымерших птиц из семейства совиных козодоев, ископаемые остатки которого были найдены в пещерах Новой Зеландии. Относится к голоцену. Характеризуется крупными размерами и сильно редуцированным летательным аппаратом.