Се́кта — понятие (термин), которое используется для обозначения религиозной, политической, философской или иной группы, отделившейся от основного направления и противоречащей ему, или указания на организованную традицию, имеющую своего основателя и особое учение. Слово «секта» изначально не несло в себе никакого негативного смысла. В классической латыни этот термин служил для обозначения образа мышления, образа жизни, а в более конкретном смысле — политической партии или философской школы, к которой принадлежал человек.

Скопцы́ — последователи мистической секты «духовных христиан», возводящей операцию оскопления в степень богоугодного дела.

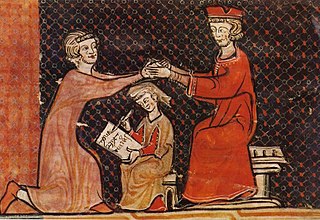

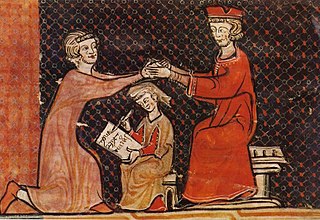

Омма́ж, или гоминиум — в феодальную эпоху одна из церемоний символического характера: присяга, оформлявшая заключение вассального договора в Западной Европе Средних веков и заключавшаяся в том, что будущий вассал, безоружный, опустившись на одно колено и с непокрытой головой, вкладывал соединённые ладони в руки сюзерена с просьбой принять его в вассалы. Сюзерен поднимал его, и они обменивались поцелуем.

Ка́ли, также известна как IAST: Kālikā или IAST: Shyāmā — богиня в индуизме, одна из десяти дашамахавидья. Кали является яростной формой Шакти и появляется в мифологии как уничтожительница демонов. Гнев Кали настолько ужасен, что грозит существованию мира, поэтому особая тема в мифологии — усмирение Кали. Также в мифологии Кали — защитница богов и дарующая освобождение. Последователи тантрического шактизма и различных тантрических сект поклоняются ей, как высшей реальности или Брахману. Кали является объектом поклонения множества культов и религиозных течений. Кали часто изображается стоящей или танцующей на своем супруге, боге Шиве.

Большо́й полк — военный термин, использовавшийся в Русском государстве в XV—XVII веках.

Бюрокра́тия — система управления, осуществляемая управленческим аппаратом, состоящим из должностных лиц, обладающих специальной профессиональной подготовкой и действующих в рамках полномочий в соответствии с формальными правилами.

Ессе́и, или осси́ны — одна из иудейских сект, возникшая в начале первой четверти II в. до н. э.

Саддуке́и — название одной из трёх древнееврейских религиозно-философских школ, возникших в эпоху расцвета династии Маккавеев и просуществовавших вплоть до разрушения иудейского государства римлянами.

Шимпанзе́ — род из семейства гоминид отряда приматов. К нему относятся два вида: обыкновенный шимпанзе и карликовый шимпанзе, также известный под названием бонобо. Оба вида находятся под угрозой вымирания согласно Красной книге МСОП, а в 2017 году Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных выбрали обыкновенного шимпанзе для особой защиты.

Триумф в Риме — торжественное вступление в столицу победоносного полководца и его войска. Триумф выработался постепенно из простого вступления в город возвращавшихся по окончании войны солдат и из обычая военачальников приносить благодарение богам, даровавшим победу. С течением времени триумф стал допускаться лишь при наличии целого ряда условий.

Ма́рля — очень редкая, прозрачная и вместе с тем лёгкая по весу текстильная хлопчатобумажная ткань. Прозрачность и лёгкость этой ткани достигается тем, что как основные, так и уточные нити не прилегают в марле одна к другой вплотную, как в обычных тканях, а отделяются более или менее заметными промежутками. По способу выработки марлю можно подразделить на марлю тонкую и марлю обыкновенную (подкладочную).

Ортодо́ксия (ортодокса́льность) — от греч. ὀρθοδοξία «прямое мнение; правильное учение; правоверие»; от ὀρθός «прямой; правильный» + δοκέω «иметь мнение, полагать». Чаще всего термин используется для обозначения религиозного, философского, политического или какого-либо другого подхода, позиционирующего себя как наиболее соответствующий буквальному и первоначальному пониманию данного учения.

Обыкнове́нный шимпанзе́ — вид приматов из семейства гоминид (Hominidae). Вместе с карликовым шимпанзе образует род шимпанзе (Pan). Его телосложение более крепкое и мускулистое, чем у карликового шимпанзе, а ареал более обширный.

Двуручный меч — современное обозначение различных европейских средневековых мечей, которые удерживали двумя руками, при этом их вес и баланс не допускал одноручный хват. Появление рубки двумя руками в Европе относят к XII в., в это же время она появляется на Руси, что подтверждается рисунками Радзивилловской летописи. Название введено оружиеведами XIX века, в средневековых манускриптах такие мечи называли «длинными».

Щитодержатель или щитоносец — элемент герба, представляющий собой фигуру, человеческие, звериные или фантастические фигуры, помещающиеся по сторонам гербового щита, который они как бы несут или держат, стоя возле или позади него. Подобный обычай в геральдике произошёл от настоящих щитодержателей, которые при турнирах обязаны были носить за рыцарем шлем и его щит. Однако весьма рано вместо фигур воинов, великанов и т. п. в число щитодержателей стали вводить зверей и фантастические фигуры. Они должны были символизировать те духовные силы, которые поддерживали или способствовали успеху гербовладельца. Начало восходит к XIV веку, и с этого времени щитодержатели довольно часто встречаются на печатях и гербовых изображениях.

Антику́льтовое движе́ние — светское движение, в котором деятельность групп людей или организаций, рассматриваемых в качестве «культов» с социологических или теологических позиций, критикуется с точки зрения нанесения вреда обществу и личности. В широком смысле — любая оппозиция деятельности таких групп и организаций.

Прыгуны́ — секта, распространённая в начале 50-х годов XIX века в Российской империи на территории Закавказья, выделившаяся из течения молокан в качестве протеста против засилья старейшин. Не следует путать с сектой скакунов-лютеран, распространённой в Эстляндии и Петербургской губернии. Нередко прыгунами ошибочно называют пятидесятников.

Архо́нтики — гностическая секта IV века, получившая своё название от того, что, по их «откровениям», каждое из семи небес имеет своего особого правителя, архонта.

Аджради́ты — одна из умеренных хариджитских сект, отколовшаяся от надждитов. Основатель — Абд аль-Карим ибн Аджрад.

Карпократиа́не, также карпокра́ты и каниты, — последователи платоника-александрийца Карпократа, образовавшие в Риме около 150/160 года одну из гностических школ (сект).